進む慢性痛の病態解明・痛みの慨念に本質的な変化

医薬情報研究所/公園前薬局・堀美智子、国重敦子 Nikkei

Medical 4 2004

痛みは誰もが経験する不快な体験であるが、生物学的にみれば、組織の損傷を知らせるアラームである。“痛みを感じる"ということは、生命を維持する上で欠かせない機能とされてきた。急性痛が損傷を伴うことは明白な事実であるが、その一方で、帯状庖疹後神経痛や幻肢痛、線維筋痛症など、損傷が治癒した後、あるいは損傷がないにもかかわらず痛みだけを訴え続けるという、急性痛とは明らかに異なった痛みも数多く経験されている。

こうした損傷と関連しない痛みは、生命を脅かすものとはみなされず、その時間経過の長さから慢性痛として一括されてきた。治療に苦慮することは多くても、結局のところ“気のせい"であり“性格的な問題"も多分に関係するものとして、“心因性疼痛"というカテゴリーに追いやられ、痛みが除去されないままとなっている場合がほとんどであるように思う。

米国では国家的取り組み

2000年、米国議会は「痛みの10年」(Decade of Pain Control and Research)宣言を採択し、2001〜2010年の10年間、痛みをめぐる様々な問題に国家的規模で取り組むことを表明した。具休的には、米国全土にわたる慢性痛の実態調査、痛みの評価と治療基準の作成および実施、

医師の再教育、痛みを見直す国民週間の設定などが行われ、痛みを体温、血圧、心拍、呼吸数に続く五つ目のバイタルサインとし、すべての患者に対し、痛みを評価することが義務付けられた。

この背景には、1998〜1999年の全米における実態調査により、程度の高い慢性痛に悩まされている患者が成人人□の9%に上ることが明らか

なになったことがある。さらに、無効な治療やドクターショッピングによる医療費の浪費、痛みによる就労困難、介護費用などによる社会経済の損失は年間約9兆円と推計されており、慢性痛への対応が医学的、社会的に急務とされたという状況がある。同様の動きは、ヨーロッパ諸国でも見られており、慢性痛への対応は、いまや世界的な潮流となりつつあることがうかがわれる。

急性痛とは独立した疾患

慢性痛は従来、急性痛が長引いたものと考えられてきた。しかし、急性痛が、組織の損傷により侵害受容器が刺激されて発現するのに対し、慢性痛では損傷は見られず、ごく小さな刺激や、交感神経の興奮、心理的な反応などによっても、強い痛みが引き起こされる。これは、侵害受容器の興奮では説明がつかない。

その後の研究から、慢性痛は、原因疾患に由来する“症状"ではなく、急性痛とはまったく別の独立した“疾患"であることが明らかにされている。

国際疼痛学会では、痛みを「不快な感覚性、情動性の体験であり、それには組織損傷を伴うものと、そのような損傷があるように表現されるものがある」と定義し、損傷は痛みの絶対的な条件とはならないことを明言している。慢性痛は、まさにこの後半部分に該当し、損傷がなくとも、また原因が不明であっても、患者が痛いと表現すれば、それは医学的な意味でも痛みであり、治療対象とされるということが示されている。

注目集めるNMDA受容体

慢性痛の病態の本質は、急性痛の持統が引き金となって引き起こされた神締回路の可塑的変容、いわゆる“ゆがみ"であると考えられている。組織の損傷により侵害受容器の興奮が起こり、この状態が持続すると、損傷による刺激が消失した後も痛覚系の過度の興奮が続き、やがて痛みの神経回路の可塑的変容、いわゆる“ゆがみ"が起こる。このゆがみそのものが、痛み発生の要因となり、慢性痛となるというものである。

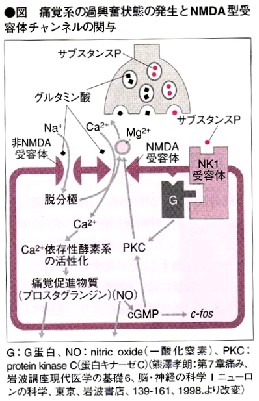

神経回路にゆがみが生じる発生機序については、まだ未解明な部分が多い。侵害受谷器への刺激の持続から痛覚系の過興奮に至る過程で注目されているものとして、脊髄のグルタミン酸受容体の一種、NMDA受谷体がある。

グルタミン酸は、脊髄痛覚系の興奮性神経伝達物質であり、侵害害受宥器の刺激により、痛覚一次ニューロンから遊離され、脊髄の二次ニューロンの細胞膜にあるグルタミン酸受容体に結合する。グルタミン酸受容体には、NMDA受容体と、非NMDA受容体があり、いずれも内側にイオンチャンネルを持ち、特ににNMDA受容体では、Caイオンに対する透過性が高い。

通常グルタミン酸が結合するのは非NMDA受容体で、NMDA受容体は、イオンチャネルがMgイオンで閉鎖され不活性の状態となっている。しかし、侵害受容器への刺激が続くと、グルタミン酸の遊離が増え、非NMDA受容体の脱分極の度合いが増し、NMDA受容体が活性化される。さらに、一次ニューロンからサブスタンスPが遊離され、これは細胞膜にあるNK1受容体に結合して、プロテインキナーゼC(PKC)の産生を介し、

NMDA受容体の活性化に協力する。

NMDA受容体の活性化が進むと、イオンチャンネルからMgイオンがはずれ、ここからCaイオンが細胞内に流入し、Caイオン依存性酵素が活性化されて、プロスタグランジン、一酸化窒素といった痛覚促進物質が産生される。プロスタグランジンは脂溶性であり、一酸化窒素は気体であるため、これらは容易に細胞膜を通過して、他のニューロンにも広がり、これが痛覚系の過度の興奮を引き起こす要因となると考えられている(図)。

NMDA受容体の活性化は、単一ニューロンヘの刺激が爆発的に増幅される可能性を示し、ほんの少し触っただけでも激しい痛みがおこるとい

う痛覚過敏やアロディニアの発現に深く関与することが指摘されている。

対症療法だけでは不十分

慢性痛は、痛みの原因となる損傷があるわけではなく、非ステロイド性消炎鎖痛薬やオピオイドのような急性痛に対する治療は無効であることが多い。現在のところ決定的な治療法はなく、手探りの対応が続けられている。

その基本となっているのは、神経回路のゆがみが完成する前に、これを抑さえ込もうとする考え方で、急性痛の予防や速やかな鎮痛、痛覚系の過興奮の抑制が焦点となる。これは“先取り鎮痛”と呼ばれ、実際に肢切断前に硬膜外ブロックを実施した例では、未実施の例に比べて幻肢痛の発現率が極めて低いといった効果が示されている。

急性痛に対する治療でも、鎮痛薬をいち早く使って痛みを感じさせないようにすることが大切である。湿布薬の使い方なども、痛くなってから貼るのではなく、痛みが最も和らいだ入浴後などの時間帯に貼ることにより、痛み、筋肉の緊張、血流障害、疼痛物質の蓄積という悪循環を事前にブロックすることが必要と考えられる。

痛覚系の過興奮に対応するために、NMDA受容体拮抗作用を持つケタミン、デキストロメトルファン、アマンタジンなどの薬剤の使用が試みられているが、その場合にも痛覚系が過興奮に至る前の早い段階からの使用が勧められている。

慢性痛の概念が変化し、痛みそものに向き合うことが必要とされるに従い、その治療に対する考え方も、大きな変化が求められているよ

うに思う。痛みは原因疾患の一部であり、痛みを止めることは対症療法に過ぎないとする従来の考え方はもはや通用しない時代になろうとしているといえるだろう。

既にに国外では、研究者や医師なとの医療スタッフにより学際的痛みセンターが設立され、基礎的な研究や、痛みの発生機序に基づく多角的な治療の試みが開始されている。国内でも、このような広い視点に立った総合的な取り組みが望まれる。

〔参考文献〕

緒方宣邦、柿木隆介編集:痛みの基礎と臨床、真興交易医書出版部、2003.

伊藤正男監修:脳神経科学、三輪書店、2003.