慢性疼痛に対する包括的リハビリテーションプログラムー認知行動療法を中心にー

本田哲三(東京都リハビリテーション病院) Pain Clinic Vol.25 No.7(2004.7)より一部抜粋

はじめに

頸部痛,腰痛から頭痛,腹痛や顎関節痛に至る様々な慢性疼痛は,現代医療における切実な問題の一つである。

本稿では,ふだん様々な疼痛性障害を扱っているペインクリニック領域の先生方を想定して,まず認知行動療法に至る疼痛理論の変遷を述べ,その上で近年世界的に実施されている慢性疼痛への認知行動療法について筆者の経験を交えて概説する。なお,紙数の関係から背景となる現代心理学理論全般の変遷や疼痛プログラムの詳細および症例の具体的な治療経過は他文献を参照されたい。

1.疼痛理論の変遷

古来痛みは自明の感覚とされてきたものの,定義は容易ではない。実際,多くの定義が主張されてきたが世界的に受け入れられているものは未だ確立されていない。

デカルト(1664)以未,急性・慢性を問わず疼痛は感覚的経験の一つでありその程度は概ね組織損傷の程度に一致すると考えられてきた。この前提は今日まで受け継がれ,現代の医学教育においても病状の判断における「常識」になっている。

これに対してEngel(1959)は器質的原因に乏しい痛みの訴えを心因性疼痛(psychogenic pain)と名付けた。これは慢性疼痛を主に精神分析の立場から無意識の葛藤の現れで転換ヒステリーの症状として捉えたものである。実際Freudの原著「ヒステリー研究」で論じられている4症例中3症例が実に慢性の痛みを訴えている。

一方,MelzackとWall(1965)はgate control theoryを提出し,疼痛体験は単に末梢から中枢への一方方向の感覚ではなく,中枢からの関与(感情や認知の要素)や脊髄後角での神経線維間の活動量の競合の結果である点を強調した。この理論によれば,末梢から脊髄後根への刺激入カパターンを変化させることにより疼痛のコントロールは可能であり,臨床的には経皮的通電刺激除痛法として広く応用されている。

Fordyce(1968)は,行動療法(オペラント条件付け)の立場から慢性疼痛患者の疼痛行動に着目した。彼は,患者が執拗に痛みを訴え続けるのはその行動により患者にとっての好ましい結果(例えば休息,補償金,家族からの介助,病院への通院などの心理学で「強化子」とよばれる諸要因ー後述)が得られるためだと考え,疼痛行動を無視した上で身体活動量を漸増していくプログラムを編み出した。この立場では患者は自覚的な痛みの程度はどうであれ,可及的に医療から自立していく(=疼痛行動の減少)ことを期待される。その意味で本手法は痛みの治療ではなく痛みの管理(pain

management)を目指しており,その後米国から全世界へ拡がったpai

management centerの基本的方略の一つとなっている。

整形外科領域ではFahrni(1958)は初めてback educationの概念を提噌し,腰痛が体操と合理的なボディメカニクス(身のこなし方)の教育でコントロール可能であることを強調した。その後この立場は1960年代に主にスウェーデンでlow

back schoolとして発達した。

また心理分野では,主に筋緊張性および片頭痛を対象としてリラクセーションやバイオフィードバック療法の有効性も報告されている。

以上概観してきたように疼痛は古来より哲学・解剖学・生理学・整形外科学・精神医学・心理学などの様々な立場から論じられており,末梢から脊髄レベル,そして心理療法や教育などの多様な対応がそれなりに有効とされてきた。しかし,従来このような各アプローチを矛盾なく包括的に理解する視点は確立されていなかった。

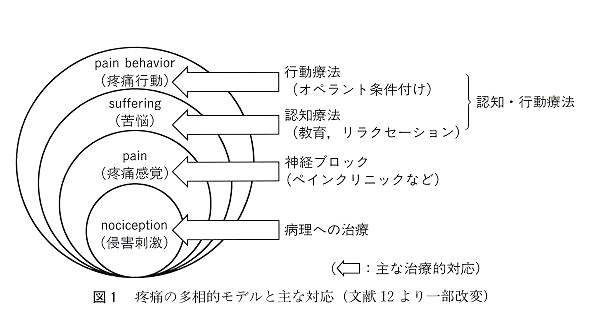

Loeserは,疼痛体験がnociception(侵害刺激),pain(疼痛感覚),suffering(苦悩),およびpain

behayior(疼痛行動)の4相からなるとした多相的モデル(multifaceted

model)(図1)を提噌した。侵害刺激とは末梢でのAδおよびC線維を刺激する組織破壊的なエネルギーを意味する。疼痛感覚は神経系におけるnociceptionの知覚であり,苦悩は中枢での陰性の情緒的反応を指す。したがって苦悩は,注意・不安・抑うつなどの心理的要因により影響される。患者の疼痛行動は苦悩の表現であると同時に強化子により増強される。

この多相的モデルでは,急性疼痛や難治性疼痛は侵害刺激,神経原性疼痛は疼痛感覚,そして慢性疼痛は苦悩および疼痛行動中心の病態として理解可能である。

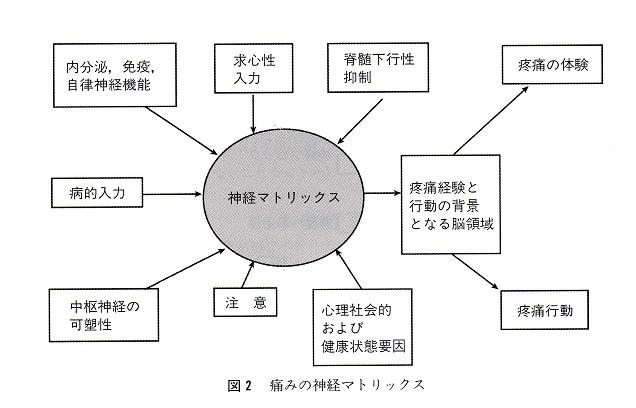

一方,Melzack(1999)は,疼痛の伝達と抑制の過程に関するダイナミックなマトリックス(神経線維網)モデル(図2)を提出している。このモデルでは神経からの様々な求心性入力(体性感覚・内臓感覚)と病的入力(障害された神経より)のみならず,内分泌・免疫および自律神経機能活動・脊髄下行性抑制系,中枢神経の可塑性,注意,そして心理社会的および健康状態要因(認知および感情面)のすべてが神経マトリックスに入力される。したがって,上記の各要素ー特に従来のモデルに組み込まれてこなかった神経内分泌も含むーの変化を疼痛の体験と行動に位置付けることが可能となった。

以上から明らかなように,疼痛は単に知覚体験や心理的要因に帰せるものではなく身体ー心理ー社会的に包括的な理解が必要であることが明らかになってきた。実際,近年欧米では器質的原因が明らかでない疼痛に対して「心因性疼痛」より「慢性疼痛」の呼称の方が一般的になっている。この変化はどんな疼痛でも(狭義の)心因以外の様々な要因に影響されるので心ー身二分的理解は不適切である事実による,と考えられる。

IASP (International Association on Study of

Pain,1986)では,疼痛を「実際のおよび潜在的な組織損傷に関係,あるいはそのような損傷に関連して述べられるような不快な知覚および情緒的な体験(下線筆者)」と規定している。

2.慢性疼痛の診断

慢性疼痛の診断には米国精神医学会で1987年に発刊されたDSM-III-Rの「身体表現型疼痛障害」(表1),あるいは1994年のDSM-IVの「疼痛性障害」(表2)の診断基準が広く用いられている。

表1 身体表現型疼痛障害

|

A |

少なくとも6ヵ月間の疼痛へのとらわれ |

|

B

①または②のいずれか |

①精密検査の後でも,疼痛を説明できるような器質的病変ないし病態生理学的機序(例えば,身体疾患または外傷の結果)が見出されていない |

|

②関連性のある器質的病変が存在する場合,疼痛の訴え,またはそれによって引き起こされている社会的,職業的障害は,身体的所見から予測されるものよりはるかに過度である |

身体表現型疼痛障害(DSM-m-R,表1)では,疼痛の心ー身二分的理解は不適切であるという立場から「心因性」を取り除いてある。しかし,6ヵ月以上経過していなくても身体表現型障害に合致する症例も散見されているのに加えて,(疼痛自体ではない)「とらわれ」の意味が明確ではない。「とらわれ」を過剰な疼痛行動と理解すれば,「とらわれ」も疼痛の一部ではないか,との批判もなりたつ。さらにB.①に関してはどの程度の精密検査が必要なのか,今後医学の発展のなかで新たに器質的病変が発見される可能性はないのか。さらにB.②には疼痛はもともと主観的性質のものにもかかわらず,どのように客観的に「痛みの訴えが器質的な所見を上回る」と予測するのか,の点について暖味な点を残している。

以上のような批判を踏まえて,疼痛性障害(DSM-IV,表2)では診断名から「心因性」,「身体表現型」などの形容詞を排除した。さらに持続時間から6ヵ月未満を急性,6ヵ月以上を慢性と特定した。また,「心因性」との断定を避けながらもCで心理ー精神的関与の必要性を規定している。しかし,依然として「重要な役割」の判断基準については暖味な点を残している。

表2 疼痛性障害(pain disorder)

| A |

.一つまたはそれ以上の解剖学的部位における疼痛が臨床像の中心を占めており,臨床的関与に値するほど重篤である |

| B |

その疼痛は,臨床的に著しい苦痛,または社会的,職業的,または他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている |

| C |

心理的要因が,痔痛の発症,重症度,悪化,または持続に重要な役割を果たしていると判断される |

| D |

その症状または欠陥は,(虚偽性障害または詐病のように)意図的に作り出されたり,ねつ造されたりしたものではない |

| E |

疼痛は,気分障害,不安障害,精神病性障害ではうまく説明されないし,性交疼痛症の基準を満たさない |

急性:持続期間が6ヵ月未満

慢性:持続期間が6ヵ月以上

3.行動療法から認知行動療法へ

ー疼痛管理の背景となる心理学理論の流れ

4.慢性疼痛治療の実際

1)3週間短期集中プログラム

2)3ヶ月間長期プログラム

3)なぜ認知行動療法(3週間および3ヶ月間プログラム)で慢性疼痛が改善するのか

筆者の持論では慢性疼痛は「過剰な医療依存」であり、軽症例では本人の「身体ー痛みについての認知」の変容だけで十分である(「3週間プログラム」)。一方、社会経済的問題が絡んだり(「二次的疾病利得」ー前述)、心理・精神的な病理が重篤なケースでは個別ケースワーク・カウンセリングの併用が必要となる(「3ヵ月プログラム」)。

3週間プログラムの効果を心理的に解釈すると、プログラムにそって適切な運動負荷をこなしていくことにより本人が想像していたより以上に様々な身体活動可能性が理解され自己のボディイメージが改善される(例:表4「いつも体じゅうが弱っているような気がする」項目の改善)。次に教育プログラムにより「痛みが必ずしも身体の重篤な傷害を意味しない(後述)」ことが理解されると痛みが認知的に「無毒化」される。さらに,医療チーム全体でのサポートは患者の傷ついた自我を癒していく(後述)。以上すべてが本人を抑うつ・過剰な不安状態から解放し(例:表4「いつも憂うつです」項目の改善),多相的モデル(図1)におけるsuffering(苦悩)を軽減する方向へ作用する。

一方、労災・身体障害者認定・休業・交通事故損害補償などの経済的な「二次的疾病利得」が明らかであったり、夫帰・親子関係などに深刻な家庭問題が存在するケースも少なくない。さらに顕著な退行による依存欲求や自罰傾向さらにはアイデンティティの崩壊などの心理・精神的問題が深刻な症例も認められる(前述)。本人を囲む社会経済的な問題が主なケースでは、ケースワークによる現実的な解決が必要になる。すなわち、補償に頼らなくても経済的な自立が可能なことを現実に提示して自覚を促したり、必要に応じて職場の改変やハローワークでの就職指導も必要になる.さらに本人・家族の心理・精神的問題が深刻な症例には個別のカウンセリング的介入による自我の強化や家族カウンセリングも導入する.以上の介入には1クール3ヶ月程度の長期間を要するが、あくまでも本人の「身体ー痛みについての認知」の変化がべースとなる点では3週間プログラムと同様である。

4)プログラム施行上の問題点

筆者らの経験から疼痛性障害治療プログラム施行上の留意点を以下に列挙する。

①安易に「心因性疼痛」と決めつけない

疼痛性障害患者には多かれ少なかれ社会・心理的要因の関与が疑われる。しかし「心因性疼痛」と断定し判断を患者に提示すること自体が医療者ー患者関係を損なう原因となる。実際、疼痛は本来身体ー心理ー社会的な障害である。したがって、スタッフはたとえ不合理な痛みの訴えであっても一度は「患者にとってすべての痛みは真である」として受け止め、その上で痛みの教育(後述)を行うとともに患者の立場に立ってコントロール方法を真撃に探っていく態度が要請される。

②「痛み障害」的に対応する

疼痛の器質的あるいは心理的原因の除去を目指すのではなく、患者とともにQOLの改善と痛みの管理法を探り医療機関からの可及的な自立を目指す。これらの対応は身体障害へのリハビリテーションプログラムと軌を一にしており、その意味で筆者は「痛み障害」的対応と考えている。具体的には,医療従事者がすべての痛みを取り除けるわけではない、痛みが必ずしも身体の重篤な傷害を意味しない、適切な身体活動はかえって痛みを減少させる、痛みがあってもそれなりに生活を充実させていくことが長期的には痛みの軽減につながる、ことを繰り返し教育していく。

③チーム全体でサポートしていく

多くの慢性疼痛患者は、痛みを家族にも医療機関にすらも理解してもらえないため心理的に深く傷ついている。これに対するリハビリテーションチームの構造化された(=方針および各スタッフの役割分担の明確な)プログラムは、一種の集団精神療法としての効果を持つ。患者は自分の苦悩を正当に評価し再生を温かく見守られていることを実感し情緒的な支えを体験する。筆者の持論では慢性疼痛の本態は「過剰な医療依存」であり(前述)、医療者チームの適切なサポートによって患者は徐々に「自立した(=痛みの医療的治療に過剰にこだわらず、自発的にQOLを高め社会復帰へと向かう)」生活態度へ変化していく。