要旨

機能的脳画像法は、動物モデルからヒトモデルヘ、また,末梢・脊髄から脳へと、疼痛研究に大きなパラダイム・シフトをもたらした。中でも機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は,無侵襲で、無限の繰り返し実験が可能であるなど多くの利点を持ち、疼痛脳内機構に関して多くの知見を生み出している。筆者らは、fMRIを用いて、疼痛関連脳活動が抑制性要素を内在することを見い出した。これを基に、疼痛認知のbottom-upとtop-downの両要素が、脳内で階層的に相互作用を及ぼすモデルを提唱する。このモデルは、慢性疼痛での脳可塑性変化を説明するにも有用である。

キーワード:疼痛、機能的磁気共鳴画像法、可塑性

1.疼痛研究のパラダイム・シフト

疼痛のメカニズムに関しては、末梢侵害受容器から脊髄・視床・大脳皮質への投射経路まで多くのことが解剖学的に解明された。また、疼痛に関わる神経伝達物質・受容体や、神経因性疼痛に関与するシナプス可塑性のメカニズムが、主に脊髄レベルで理解されはじめた。しかし疼痛が脳に到達してからどのような神経ネットワークを介して発現するのかを理解しようとする試みは、最近はじまったばかりである。また、これまで頻用されてきた動物モデルから、極めて主観的な現象である「痛み」をより現実的かつ詳細に検証可能なヒトモデルヘと、研究対象が拡がってきた。このような,いわば「疼痛研究のパラダイム・シフト」をもたらすのに大きな役割を担いはじめたのが、機能的脳画像法(functional

brain imaging)という研究手法である。その代表的なものが、陽電子断層撮影法(positron

emission tomography:PET)や機能的磁気共鳴画像法(functional

magnetic resonance imaging:fMRI)であり、現代の認知神経科学(cognitive

neuroscience)に欠かせない研究手法として、近年急速に普及してきた。これらに共通する原理は、脳の局所神経活動変化に伴う局所脳血流・代謝変化を提えることである。本稿では、はじめにfMRIの原理と特徴を概説し、これを用いた疼痛研究の現況と今後の展望を述べる。

2.fMRlの原理 (略)

3.fMRIの利点と欠点 (略)

4.疼痛の脳内ネットワーク“Pain matrix”

かつては、疼痛が視床および第一次感覚皮質で認知されると考えられていた。しかし、1991年に発表されたTalbotらやJonesらのPETによる研究以来、脳内の離れた多くの部位が同時に疼痛認知に関わっているらしいことがあきらかになった。すなわち、第一次感覚皮質(Primary

somatosensory cortex:S1)・第二次感覚皮質(secondary somatosensory

cortex:S2),島皮質(insular cortex:IC),前帯状皮質(anterior cingulate

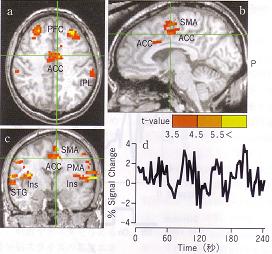

cortex:ACC),前頭皮質(prefrontal cortex:PFC)などである(図2)。これらの部位は,“pain

matrix”と総称され、MeIzackらが分類した、疼痛の3要

素をそれぞれ担う形で、全体として疼痛という現象を成立させると考えられている。疼痛の3要素とは、「弁別」(sensory-discriminative

component),「情動」(affective-motiYational

component),「認知」(cognitive-evaluative

component)である。これまでの研究により、一般に、弁別にS1,S2,およびICが,情動にはACCが,認知にはPFCが関与すると考えられている。S1・S2・ICは、外側視床核からの投射を受けlateral

nociceptive systemを、一方、ACC・PCCは、内側視床核からの投射を受けmedial

nociceptive systemを構成する。

図2 疼痛関連脳活動のネットワーク ”pain

matrix” の典型例

5.疼痛関連脳活動の抑制性要素 (略)

6.疼痛におけるtop=down脳活動の役割

以上の研究から,筆者は,次のような仮説を提唱したい。すなわち、疼痛関連脳活動においては、侵害受容が末梢から上行し、視床を介して大脳皮質に到達するbottom-upの経路に加え、高次の大脳皮質、特にPFCやACCなどからtop-downに下位神経ネットワークヘ影響を及ぼす経路が重要な役割を担う。これらの相反する経路が、促進性または抑制性の相互作用を及ぽす。これにより、注意・情動・認知など、脳によるtop-downの働きにより大きく影響を受けるところの、疼痛という複雑な現象が成立し、同時に、抑制性要素を内在するという疼痛関連脳活動のユニークな特徴が生まれている(図5)。

7.慢性疼痛における脳活動の特徴

急性疼痛に対する脳活動に関しては,以上のように多くのことが解明されてきた。それでは、異常な疼痛感覚を呈する神経原性疼痛・慢性疼痛では、どのような脳活動が起きているのだろうか?この問いへの答えが、近年、機能的脳画像法により少しずつあきらかになってきた。

慢性疼痛では、PET研究により、患部と反対側の視床血流低下が観察された。Iadarolaらは、その機序として、下位からの過剰な侵害受容入力に対し、視床レベルで過剰に抑制が働いている可能性を示唆した。一方、カプサイシンで皮下を感作させたheat

allodyniaモデルのPET研究では、medial nociceptive systemを構成する内側視床・ACCからPFCに至る経路において、疼痛関連脳活動が異常に亢進していることがわかった。また、慢性腰痛患者で、voxel-based

morphometry を用いたMRI研究により疼痛罹患期間が長くなるほど新皮質灰白質体積が減少すること、特に前頭皮質および右視床の灰白質体積が減少していることがあきらかになった。

これらの知見を、筆者が提唱した疼痛認知脳内メカニズムのモデルにあてはめると,次のように考えられる。すなわち,慢性疼痛ではtop-downの成分が過剰に亢進し、そこに、灰白質萎縮を伴う何らかの可塑性・抑制性変化が生じている可能性がある。

おわりに

ヒトモデルでの疼痛研究において、fMRIなど機能的脳画像法の役割が確立し、さらに、慢性疼痛に伴う脳の病態生理までが提えられてきた。慢性疼痛を成立させる特異的な可塑性変化が、末梢神経や脊髄だけでなく脳でも起こっていることが、次第に解明されるであろう。今後は、これらの知見を基に、fMRIをはじめとする機能的脳画像法の臨床応用が進み、慢性疼痛診断および治療効果判定に有用なツールになると期待される。

文献: (略)