発熱の機序

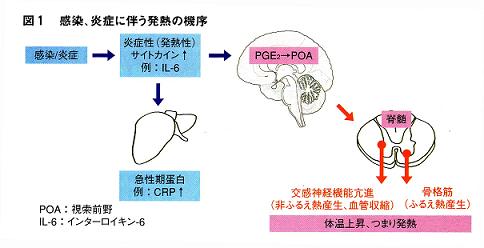

まず感染症や炎症性疾患に伴って生じる発熱の機序について概説する。私たちが風邪をひき、細菌やウイルスに感染すると、マクロファージからインターロイキンー1、インターロイキンー6などの炎症性サイトカインが放出される。これらの炎症性サイトカインは肝細胞に働くと急性期蛋白の産生を促す。その結果、炎症のマーカーである血中CRPが上昇する。炎症性サイトカインは発熱性サイトカインでもある。炎症性サイトカインは脳血管内皮細胞にも作用してプロスタグランデインE2(PGE2)の産生を促す。PGE2が視床下部視索前野に働くと、骨格筋を介したふるえ熱産生、交感神経を介した非ふるえ熱産生を促し、末梢血管収縮による放熱反応を抑制する結果、

発熱が生じる。さらに服を多く着る、布団に入るなどの行動性体温調節反応によっても体温が上昇する。この時、炎症性サイトカイン、PGE2の働きにより、発熱に加えて行動抑制、摂食抑制、徐波睡眠の増加、痛覚過敏など、まさに病気だと言わしめるような種々の生体反応(sickness

response)が生じる(図1)。

心理的ストレスによる体温上昇の機序

恒温動物では、心理的ストレスによっても体温が上昇する。心理的ストレスによる倒品上昇の機序は、感染、炎症に伴う発熱反応とは異なる。例えばPGE2受容体の一つであるEP3受容体のノックアウト(KO)マウスは、全身性感染、炎症モデルであるリポポリサッカライドを腹腔内投与しても発熱反応は生じず、むしろ体温は低下する。しかし、5匹のマウスを一つのケ一ジの中に飼っておいて、2分間に1匹ずつケージの外に取り出すという心理的ストレスを加えると、最後に残さ

れたEP3受容体KOマウスはストレスが負荷されて20分以内に1.5℃の体温上昇を生じる。この体温上昇の時間経過およぴ程度はワイルドタイプマウスと差がないことから、心理的ストレスによる体温上昇は、発熱反応と異なり、PGE2,EP3受容非依存性の中枢機序によって生じると考えられる。

心因性発熱、ストレス性微熱

ヒトでも心理的ストレスによって体温は上昇する。しかしながら健常人では、その程度はわずかであり、上昇しても通常37℃を超えることはない。現在、急性および慢性の心理的ストレスによって体温が37℃以上に上昇する場合、心因性発熱と診断されているが、これを発熱と呼んでよいかという点に関しては議論の余地がある。

心理的ストレスが関与する高体温症にはいくつかのサブタイプが存在する。一つは、ストレッサーが明確で、それにより急性、一過性の体温上昇が生じるタイプであり、通常高熱を来す。例えば、3歳女児で、歯科受診時に限って40℃近くまで体温が上昇したという報告がある。2番目は、慢性的なストレス状況で、37~8℃台の微熱が数カ月にわたって持続するというタイプである。3番目は、上記の二つが合併するタイプであり、微熱が持続している患者が、ストレス状況(口論、面会、仕事など)で、さらに体温が高くなるというタイプである。第1のタイプは小児によく見られる。内科医が遭遇する機会が多いのは第2、第3のタイプであろう。

塩酸パロキセチンの効果

我々は、ストレス状況で生じる微熱の機序の一つとして脳内セロトニン神経系の機能低下が関与するのではないかと考えている。そこで今回、慢性ストレス状況下で生じた微熱に対する塩酸パロキセチンの有効性を検討した。

【対象】当科を受診した患者で、1日の最高体温が37℃以上の状態が3カ月以上持続し、発熱の原因となるような器質的疾患が否定され、診断面接で病態に心理的ストレスの関与が示唆された6人偶性3人、女性3人、平均年齢43.2歳)。

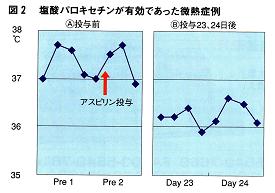

【方法】日中、腋窩温を2~3時間おきに測定してもらい、①体温上昇時にアスピリン660mgを単回経口投与、また②塩酸パロキセチン(初回投与量10mg、最終投与量30~40mg)を連日経口投与した時の腋窩温の変化を観察した。

【結果】全例でアスピリン投与後では体温は低下しなかったが、塩酸パロキセチン投与4週後には最高体温が37℃以下に低下した。図2に一例を示す。この症例は56歳の女性で、当時、某病院の看護師長であった。X年5月頃より37℃台の微熱を生じるようになり、数カ所の病院で諸検査を受けたが、異常は指摘されなかった。非ステロイド性抗炎症薬と副腎皮質ステロイドが投与されたが解熱せず、逆に胃カメラなどの検査後に体温が上昇した。6月、休職したが微熱は改善しなかった。微熱は悪寒、筋肉痛、関節痛を伴わず、発症は急激でないことより慢性疲労症侯群とは異なった病態と考えられた。また食欲は良好で、抑うつ気分は訴えなかった。心理社会的背景として、発症前3ヵ月問は過重労働と家人の介護のため疲弊していたことが分かった。これらの要因が優性ストレッサーとして作用して生じた微熱と考えられた。当科受診前の最高体温の平

均は37.6℃であり、このような熱型が3ヵ月続いていた。体温上昇時にアスピリン660mgを服用しても体温は低下しなかったが、塩酸パロキセチンを服用したところ、1ヵ月後には、最高体温の平均は36.6℃まで低下した。

鑑別診断と積極診断

日本では不明熱患者の18%が心因性発熱であったという報告がある。このようにストレス性微熱、心因性発熱患者数は決して少なくないと考えられる。しかし心理的ストレスにより37℃以上の体温上昇が生じ得るという事実があまり認識されていないため、このような患者は、原因が分からないまま多くの検査が繰り返し行われたり、専門施設へ紹介されるまでに長い時間が経過していることが少なくない。

微熱をストレス性と判断するためには、炎症性サイトカインの関与する病態、つまり炎症性疾患や感染症を否定しなければならない。また、詐熱でないことも確認する必要がある。通常、この作業は時間と経費を要し、珍しい疾患の鑑別まで考えるときりがない。そこで、ここではPC医がストレス性を疑うポイントになる徴候を説明する(表)。

| |

発熱の種類と鑑別点 |

炎症性、感染症 |

ストレス性 |

| 1 |

血液検査での炎症反応 |

あり |

なし |

| 2 |

解熱薬の効果 |

あり |

なし |

| 3 |

悪寒 |

あり |

なし |

| 4 |

服装 |

厚着 |

発熱時にふさわしくない |

| 5 |

発汗 |

全身性(温熱性発汗) |

手掌発汗(精神性発汗) |

| 6 |

睡眠 |

嗜眠傾向 |

不眠 |

| 7 |

食欲 |

不振 |

あり |

| 8 |

医者の持つ印象 |

具合がわるそうだ |

重症感に乏しい、体温にふさわしくない |

表 ストレス性の微熱を疑うポイント

①炎症反応が見られない。

②解熱薬が無効である。

非ステロイド性抗炎症薬は、PGE2産生の律速酵素であるシクロオキシゲナーゼを阻害することで、葛根湯はその前段階の炎症性サイトカインの産生を抑制することで解熱作用を発揮する。心理的ストレスによる体温上昇は炎症性サイトカイン、PGE2非依存性に生じるため、解熱薬は効果がない。非ステロイド性抗炎症薬を服用した患者は「頭痛は楽になったけど、熱は下がりません」と述べることが多い。

③悪寒を訴えない。

④厚着していない。

発熱と異なり、行動性体温調節反応が見られないため、38℃あっても寒そうに厚着することは少ない。

⑤全身性の発汗でなく、手掌に限局した発汗。

⑥嗜眠傾向でなく不眠。

⑦食欲が保たれている。

発熱時には炎症性サイトカイン、PGE2によりsickness

responseが生じるが、心理的ストレスによる体温上昇時に見られるのはストレス反応である。発熱時と異なり、悪寒、嗜眠傾向は訴えず、むしろストレスにより覚醒レベルが上昇するため不眠を訴える者が多い。発熱がセットポイントに達すると放熱反応として温熱性発汗(全身性発汗)を生じるが、ストレス性の場合に見られるのは精神性発汗であり、発汗は手掌、足底に限局している。また、ストレス性微熱患者ではsickness

responseを伴わないため、医師は、同程度の発熱性疾患患者に比べて重症感がない、という印象を持つことも多い。ただし、慢性ストレスにより疲弊している患者では、うつ病に似ているという印象を抱くこともある。

発症前3ヵ月から半年間の患者の置かれた心理社会的背景を聞き、ストレスとなり得る心理社会的要因(家庭、職場、学校での葛藤状況、過重労働)が想定されること。さらに心理的ストレス負荷試験により体温が上昇すればストレス性の診断は確実である。

治療

薬物療法:これまでセロトニン再取り込み阻割乍用の強い三環系抗うつ薬の塩酸クロミプラミン(アナフラニール)、補中益気湯、セロトニン1A受容体アゴニストのクエン酸タンドスピロン(セディール)の有効性が報告されている。

心理療法:本疾患は心身症であり、心身両面からの治療、そして環境調節が必要である。小児では言語を介した心理療法が困難なことがあり、その場合、絵画療法、箱庭療法などの非言語的治療のほうが望ましい。いずれにしてもPC医は、なるべく早く専門家に紹介することが大切である。

◇

感染、炎症に伴う発熱はPGE2依存性であるため、PGE2産生阻害作用のある解熱薬で解熱する。しかし、ストレス性体温上昇はPGE2非依存性の機序によって生じるため、解熱薬は無効

である。このようなストレス性の微熱に対して塩酸パロキセチンは有効な薬剤の一つと考えられた。