偼偠傔偵

擔忢恌椕偱崢捝姵幰傪恌嶡偡傞婡夛偼懡偄丅堦斒偵丄捙娫斅忈奞偼崢捝偺尨場偺堦偮偲峫偊傜傟偰偄傞偑丄夋憸揑偵捙娫斅曄惈傗晄埨掕惈偑傒傜傟偰傕丄崢捝傪惗偢傞偲偼尷傜側偄丅杮島墘(嵗挿丗戺嫤堛壢戝妛墇扟昦堾惍宍奜壢嫵庼栰尨桾愭惗)偱偼丄崢捙捙娫斅忈奞偺婎慴偐傜椪彴偵偮偄偰丄晄埨掕崢捙傗崢捝偺昡壙朄傑偱傪娷傔偰憤妵揑偵夝愢偟偨丅

侾丏崢捝偺塽妛丒彅栤戣

仠枬惈崢捝偲偼

嵟弶偵丄崢晹偑恎懱偺偳偺晹暘偵偁偨傞偐偲偄偆掕媊偵偮偄偰弎傋傞丅崢晹偼戞12榏崪偐傜壓偱丄挵崪椗傛傝忋偺晹暘偱偁傞偲峫偊傜傟傞乮恾侾乯丅

挵崪椗傛傝壓偐傜揳峚傑偱偺揳晹偱偼丄崢捝埲奜偵傕崻惈捝偵傛偭偰捝傒偑弌傞応崌傕偁傞偨

傔丄崢晹偲揳晹偼嬫暿偟偨曽偑傛偄丅

崢捙偼丄5偮偺捙崪偲偦傟傪楢寢偡傞捙娫斅偐傜惉傝丄偦偙偐傜偦傟偧傟偺愐悜恄宱偑弌偰偄傞丅捙娫斅忈奞乮degenerative

disc disease乯偼丄愐捙徢丄捙娫斅徢側偳偲屇偽傟偰偄傞偑丄捙娫斅忈奞偺徢忬偺堦偮偼崢捝偱偁傞丅

崢捝偺昿搙偼丄Nachemson傜乮The Lumbar Spine,3rd

ed.,2004乯偵傛傟偽point prevalence乮偄傑尰嵼崢偑捝偄恖乯偑15乣30%丄1-month

prevalence乮夁嫀1儠寧偵崢偑捝偐偭偨恖)偑19乣43%丄

lifetime prevalence乮夁嫀偵崢捝偺婛墲偑偁傞恖乯偑60乣80%偱偁偭偨丅傑偨擭楊暿昿搙傪傒傞偲丄傎傏擭楊偵娭學側偔30乣40%掱搙偺恖偑崢捝傪慽偊偰偍傝丄旕忢偵昿搙偺崅偄徢忬偩偲偄偊傞丅崢捝偱栤戣偵側傞偺偼楯摥懝幐偱偁傞偑丄偦偺栺敿暘偼15%偺枬惈崢捝姵幰乮1儠寧埲忋偺滊昦婜娫乯偵傛傞傕偺偱偁傞丅

堦斒揑側崢捝偼丄枬惈揑側宱夁傪扝傞偐丄偁傞偄偼孞傝曉偟偰婲偙偭偰偔傞偙偲偑懡偄偲巚傢傟傞丅摿偵枬惈崢捝偼丄(a)3儠寧埲忋懕偔崢捝偱丄(b)婍幙揑側尨場偑晄柧偱偁傝丄儗儞僩僎儞傗MRI傪嶣偭偰傕側偤偦傟偑捝偄偺偐傢偐傜側偄丄(c)捝傒偑昦婥偵側偭偰偄偰帯傝偵偔偄丄(d)楯摥嵭奞傗岎捠帠屘偑懡偔丄(e)帯椕偑擄偟偄丅

枬惈崢捝偵偍偗傞栻暔帯椕偼懡偔偺応崌丄徚墛捔捝嵻傗嬝抩娚嵻傪拞怱偲偟偨懳徢椕朄偱偁傞偑丄挿婜暈栻偺嵺偵偼堓挵忈奞摍偺暃嶌梡傪怱攝偝傟傞曽傕懡偄丅僲僀儘僩儘僺儞偼惗懱撪醬捝惂屼婡峔偱偁傞壓峴惈醬捝梷惂宯偺妶惈壔傗枛徑弞娐夵慞嶌梡摍偵傛傝枬惈醬捝傪娚夝偡傞偲偝傟偰偍傝丄傑偨堓挵忈奞傕彮側偄偨傔丄挿婜暈栻帪偺慖戰栻嵻偺堦偮偲偄偊傞丅

俀丏崢捙捙娫斅忈奞偺婎慴

仠捙娫斅惈醬捝偺揱払

崢捝丄摿偵枬惈醬捝徢椺偱偼捙娫斅惈偺醬捝偑栤戣偲側傞丅偙偙偱偼偙傟傑偱偺変乆偺嫵幒偺惉愌傪拞怱偵愢柧偡傞丅

乽崢晹捙娫斅忈奞偺尋媶丄摿偵捙娫斅撪恄宱廔枛偺慻怐妛揑専摙乮幝尨丄擔杮惍宍奜壢妛夛嶨帍丄侾俋俈侽乿偑丄捙娫斅惈醬捝偵娭偡傞嵟弶偺廳梫側曬崘偱偼側偐傠偆偐丅幝尨偼丄曄惈捙娫斅偵偼恄宱慄堐偑慄堐椫偵怺偔恑擖偟朙晉偐偮懡庬偺恄宱廔枛偑傒傜傟傞偲偟偨丅

堦斒偵丄L4-5偺捙娫斅忈奞偱傕丄L4傗L5椞堟偺捝傒偱偼側偔丄L1傗L2偺旂晢椞堟偵嫬奅晄柧椖側醬捝傪姶偠傞丅崅嫶傜(Neurosci

Letters,1993)偼丄儔僢僩傪梡偄偨幚尡偱丄L5-6捙娫斅偵敪捝暔幙偱偁傞僇僾僒僀僔儞傪拲擖偟丄偁傜偐偠傔惷拲偟偰偍偄偨僄僶儞僗僽儖乕偺怓慺楻弌晹埵傪娤嶡偟偨偑丄憐掕偟偰偄偨L5偺椞堟偱偼側偔丄L2椞堟偲側傞憀宎晹偵怓慺偺楻弌傪擣傔偰偄傞丅

偦偺屻丄怷塱傜(Spine,1996)偵傛傝丄儔僢僩偺L5-6捙娫斅慜曽偵偍偄偨恄宱僩儗乕僒乕偑L2屻崻

恄宱愡偵廤傑傝丄捙娫斅惈醬捝偑L2愐悜恄宱傪夘偟偰揱払偝傟傞壜擻惈偑棤晅偗傜傟偨丅

拞懞傜(Spine,1996)偼儔僢僩偺椉懁L2,3,4,5,6岎姶恄宱傪弴師愗彍偡傞偲丄捙娫斅屻曽偺恄宱偺愼怓惈偑掅壓偟偨偙偲偐傜丄捙娫斅屻曽偺恄宱慄堐偼岎姶恄宱姴傪捠夁偟偰偄傞壜擻堃偑偁傞偲曬崘偟偰偄傞丅

傑偨拞懞傜(JBJS,1996)偼丄捙娫斅惈醬捝偼L2偺恄宱崻傪夘偟偰揱払偝傟偰偄傞偲峫偊丄慜孅埵偱崢捝偑婲偙傞姵幰偵懳偟偰L2恄宱崻僽儘僢僋傪峴偭偨寢壥丄摨懁偺崢捝丄揳晹捝丄戝戁晹捝偑徚幐丒寉尭偟偨偲曬崘偟偰偄傞乮昞侾乯丅偙偺偙偲偐傜丄捙娫斅惈偲巚傢傟傞崢捝姵幰偵L2恄宱崻僽儘僢僋偑桳岠偱偁傞偙偲偑帵偝傟偨丅

丂

仠捙娫斅偺恄宱巟攝

戝捁傜(Spine,1999)偼儔僢僩崢捙捙娫斅屻曽慄堐椫撪偵抲偄偨恄宱僩儗乕僒乕偵傛傞尋媶偵傛傝丄捙娫斅偺屻曽慄堐椫偼愐捙摯恄宱偲岎姶恄宱偺擇廳巟攝傪庴偗偰偄傞壜擻惈偑偁傞偙偲傪曬崘偟偰偄傞丅

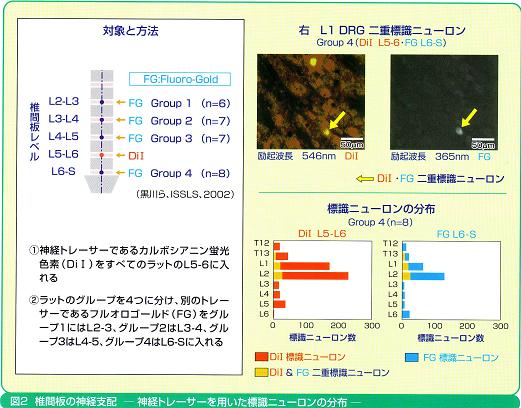

崟愳傜(ISSLS,2002)偼偙偺捙娫斅偺恄宱巟攝偑偳偺傛偆偵側偭偰偄傞偺偐傪妋擣偡傞栚揑偱丄恾2偵帵偡傛偆偵2庬椶偺恄宱僩儗乕僒乕傪梡偄偨幚尡傪峴偭偰偄傞丅恾2塃忋恾偺僌儖乕僾4偺寢壥偼丄僇儖儃僔傾僯儞寀岝怓慺(DiI)偲僼儖僆儘僑乕儖僪(FG)偺椉幰偱昗幆偝傟偨塃L1屻崻恄宱愡(DRG)偺僯儏乕儘儞傪帵偟偰偄傞(伀)丅尵偄姺偊傞偲丄偙偺栴報偱帵偝傟偨嵶朎偼丄DiI偱傕FG偱傕昤弌偝傟丄L5-6偲L6-S椉曽偺捙娫斅傪巟攝偟偰偄傞嵶朎偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅

偝傜偵丄偙偺傛偆側嵶朎偑偳偙偵暘晍偟偰偄傞偐傪傒傞偨傔偵丄昗幆僯儏乕儘儞偺暘晍傪挷傋傞偲丄擇廳昗幆僯儏乕儘儞(墿怓偺晹暘)偼丄L1,L2偵僺乕僋傪帩偭偨暘晍偵側傝丄L1,L2偵椉曽傪巟攝偡傞僯儏乕儘儞偑偁傞偲峫偊傜傟傞(恾2塃壓)丅偮傑傝丄L5-6偺捙娫斅傪巟攝偡傞偲摨帪偵暿偺捙娫斅傪巟攝偡傞恄宱嵶朎偑捙娫斅偵偁傞偙偲偑傢偐傞丅崱夞偺儔僢僩偺堎側傞捙娫斅儗儀儖偵2庬椶偺恄宱僩儗乕僒乕傪抲偄偨寢壥丄2偮偺捙娫斅傪巟攝偡傞dichotomizing

nerve (擇暘幉嶕恄宱)偑懚嵼偟偨偲峫偊傜傟傞丅

仠恄宱懝彎偺儊僇僯僘儉

Freemont傜(ISSLS,1997)偼捙娫斅惈醬捝偲忈奞捙娫斅傊偺恄宱偺ingrowth(撪晹惉挿)偲偺娭楢傪専摙偡傞栚揑偱丄discography偺嵺偵醬捝偑桿敪偝傟偨捙娫斅惈偺醬捝姵幰偵懳偟丄慜曽庤弍傪峴偭偰偦偺捙娫斅偵偍偗傞PGP9.5(恄宱摿堎僞儞僷僋)丄substance

P(怤奞庴梕揱払暔

幙)丄GAP43(幉嶕惉挿儅乕椡乕乯側偳傪挷傋偨丅偦偺寢壥丄忈奞捙娫斅偱偼substance

P梲惈偺恄宱偑捙娫斅怺晹傊ingrowth偟偰偄偨偙偲傪曬崘偟偰偄傞丅

堜忋傜(ISSLS,2005)偼捙娫斅忈奞帪偺悜妀扙弌偵傛傞恄宱懝彎偺夁掱傪恄宱慻怐妛揑偵専摙偟偰偄傞丅儔僢僩偺慄堐椫慜曽傪慂巋偟丄悜妀傪慄堐椫昞柺偵愙怗偝偣偨孮偲慄堐椫昞柺偵彎傪偮偗偨偩偗偺孮乮懳徠孮乯偵偍偗傞捙娫斅傪巟攝偡傞恄宱嵶朎傪斾妑偡傞偲丄悜妀傪愙怗偝偣偨孮偱ATF3(恄宱懝彎儅乕椡乕)媦傃俧俙俹43偺梲惈棪偑崅偐偭偨丅偡側傢偪丄悜妀偑愙怗偟偨帪偵慄堐椫偵恄宱懝彎偑惗偠丄偦偺屻捙娫斅撪偵恄宱偑恑擖偡傞壜擻惈傪帵偟丄醬捝偺枬惈壔偺儊僇僯僘儉傪帵嵈偟偨傕偺偱偁傞丅

彨棃丄捙娫斅僿儖僯傾偵傒傜傟偨捙娫斅撪傊偺恄宱慄堐偺恑擖儊僇僯僘儉傪柧傜偐偵偡傞偙偲偱丄恄宱偺恑擖傪杊偓丄崢捝偺枬惈壔傪梊杊偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

俁丏崢捙捙娫斅忈奞偺椪彴

Boden傜(JBJS,1990)偼崢捝丄嵖崪恄宱捝傗娫寚攋峴偺婛墲偺側偄61椺偺1/3偵MRI忋偺崢捙偺堎忢傪擣傔偰偄傞丅偙偺偙偲偐傜丄MRI忋偱偺堎忢偑昁偢偟傕捝傒偵寢傃偮偔傢偗偱偼側偄偲偄偊傞丅

Kuslich傜(Clinical

Orthopedics,1991)偼丄崢捝偺尨場偲側傝摼傞慻怐傪摨掕偡傞偨傔偵丄嬊強杻悓壓偱偺晹暘揑捙媩愗彍帪偵庬乆偺慻怐傪巋寖偟偰偳偙偑捝偄偐傪専嶕偟偨丅偦偺寢壥丄捙娫斅慄堐椫偺嵟奜憌丄捙娫娭愡曪偑崢捝偺尨場偲側傞慻怐偱偁傝丄媡偵尨場偲側傜側偄慻怐偼丄捙娫娭愡偺妸枌丄悜妀丄嬝丄嬝枌丄崪偺拞偱偁傞偲曬崘偟偰偄傞丅

尰嵼偱偼丄崢捙捙娫斅忈奞偺敪徢梫場偵偮偄偰偼丄壛楊揑曄壔丄斀暅偡傞寉旝側奜彎丄偁傞偄偼堚揱揑側梫場側偳偑峫偊傜傟偰偄傞丅

嘆Salminen傜(Spine,1999)偼丄15嵨帪偵MRI忋捙娫斅曄惈偑偁傞応崌丄彮側偔偲傕23嵨傑偱孞傝曉偟崢捝傪敪徢偡傞婋尟惈偑崅偄偲曬崘偟偰偄傞丅嘇傑偨丄惗妶娐嫬偺堎側傞75慻偺戞惈堦棏惈憃惗帣偵偮偄偰丄5擭娫偱偺曄壔傪傒傞偨傔MRI偺嶣憸傪峴偭偨寢壥丄崢捙偺曄惈惈曄壔偺恑峴偺47-66%偑堚揱揑偵寛掕偝傟偰偄偨(Videman

et al.,ISSLS,2005)丅嘊拞懞傜(ISSLS,2005)偑夁嫀1儠寧娫偵崢捝偺婛墲偺側偄16184恖傪5擭娫偵傢偨傝宱夁娤嶡偟偨寢壥丄媔墝丄旍枮丄

晄妶敪側恖偼崢捝傪惗偠傞婋尟惈偑崅偐偭偨偲曬崘偟偰偄傞丅

埲忋偺曬崘偐傜峫偊傞偲丄捙娫斅偑曄惈偡傞偐偳偆偐偺尨場偼2/3偔傜偄偼慺場偱寛掕偝傟丄

1/3偔傜偄偼惗妶撪梕偵傛偭偰寛掕偝傟傞偺偐傕偟傟側偄丅

係丏晄埨掕崢捙

晄埨掕堃偺掕媊偵偮偄偰偼柧妋偱偼側偄丅崢捙晄埨掕惈偵娭偟偰偼丄(a)惗棟揑晧壸偱偺捙娫壜摦堟偺憹戝傗塣摦僷僞乕儞偺堎忢丄(b)堎忢偑徢岓惈偲側偭偨応娷丄(C)愐拰懁淾徢傗偡傋傝徢傑偱傪娷傔偨攝楍堎忢傗尰嵼偺庤朄偱偼妋擣偱偒側偄晄埨掕惈傕娷傔傞峫偊曽偑偁傞丅尰嵼偺忬嫷偱偼丄晄埨掕惈偺昡壙億僀儞僩(X慄婡擻嶣塭)偲偟偰偼丄嘆慜屻孅捙娫壜摦堟(10搙埲忋)丄嘇屻曽奐妏(慜曽偮傇傟5搙埲忋)丄嘊慜屻摦梙惈(10%埲忋)丄嘋懁曽摦梙惈摍偱寛掕偟偰偄傞丅偦偺嵺丄偁偔傑偱傕徢忬偑偁傞恖偵懳偟偰丄偙傟傜偺億僀儞僩偑偁傞偐偳偆偐傪妋擣偟偰偄傞丅

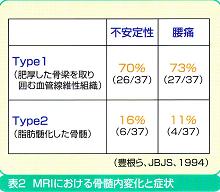

朙崻傜(JBJS,1994)偼丄MRI忋偺捙娫斅曄惈傪帵偟偨500柤(暯嬒擭楊50嵨丄13乣81嵨)偺1500捙娫傪挷傋丄廔斅偲崪悜撪偵曄壔傪擣傔偨偺偼94柤偱丄偦偺拞偱僇儖僥偺婰嵹偑惍偭偰偄偨74柤

(抝惈34柤丄彈惈40柤)傪尋媶偺懳徾偲偟偰丄MRI偱崢捝偑恌抐偱偒側偄偐傪専摙偟偨(昞2)丅

慻怐妛揑強尒傪傒傞偲丄T1夋憸偱崅婸搙(Type2)偺傕偺偼帀朾悜壔偟丄T1夋憸偱掅婸搙(Type2)偺傕偺偼旍岤偟偨崪椑傪庢傝埻傓寣娗慄堐惈慻怐偱偁偭偨丅寢壥偲偟偰丄MRI忋崢捙捙娫斅曄惈傪擣傔偨74柤拞丄Type1偵崢捝偲晄埨掕惈偺昿搙偑崅偐偭偨丅

尰嵼偺偲偙傠丄崢捙偺夋憸専嵏偼帺暘偺恌偨徢忬傗強尒傪妋擣偡傞庤抜偲偟偰梡偄傞傋偒偱偁傝丄姵幰傪尒側偄偱夋憸偩偗傪尒偰傕椪彴揑偵偼偁傑傝栶棫偨側偄丅曄惈幘姵偺応崌丄夋憸偱堎忢偑偁偭偰傕徢忬偑側偄応崌偑悢懡偔偁傞偨傔丄夋憸専嵏偼偦偆偟偨妋擣偺庤抜偲偟偰梡偄傞

傋偒偱偁傞丅

俆丏崢捝偺昡壙朄

仠昡壙朄偺栶妱偲暘椶

尰嵼丄怴偟偄崢捝幘姵帯椕惉愌敾掕婎弨乮怴JOA僗僐傾乯偺嶌惉偑恑傔傜傟偰偄傞偑丄昡壙朄偺栶妱偲偟偰嘆幘姵偺恌抐丄嘇廳徢搙偺敾掕丄嘊帯椕朄偺慖戰丒夵慞丄嘋帯椕岠壥傗梊屻偺敾掕偵壛偊丄嘍姵幰懁偺昡壙丄摿偵崢捝娭學偺昡壙朄偑廳梫偱偁傞丅椺偊偽丄愐拰娗嫹嶓徢偺姵幰偝傫偑丄弍屻壗m曕偗傞傛偆偵側偭偨偐傛傝傕丄姵幰偝傫偑偦偺庤弍偵偳偺偔傜偄偺婜懸傪偟偰偄傞偐丄偦偟偰偦偺婜懸偑弍屻壗%払惉偝傟偨偐偵傛偭偰丄姵幰偝傫偺枮懌搙偑曄傢偭偰偔傞丅

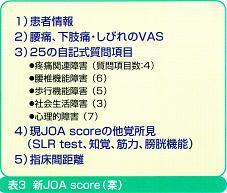

仠怴俰俷俙僗僐傾

尰峴偺29揰枮揰偺JOA僗僐傾偼丄崙嵺揑側昡壙婎弨偵徠傜偟偰嘆醬捝丄偟傃傟丄寬峃忬懺側偳

偵娭偡傞姵幰懁偐傜偺昡壙偑娷傑傟偰偍傜偢丄嘇奺昡壙崁栚媦傃妱傝摉偰傜傟偨揰悢偺懨摉惈偺専徹偑偝傟偰偄側偄偲偄偭偨栤戣揰偑偁偭偨丅

怴JOA僗僐傾偱偼丄戞堦師挷嵏偲偟偰崢捝姵幰346柤丄寬忢幰216柤傪挷傋偰丄SF-36,Roland-Morris

Disability Questionnaire,VAS傪傕偲偵巊梡偟丄桳堄側傕偺傪拪弌偡傞偲偄偆曽朄傪嵦偭偰偄傞丅擇師挷嵏偼崢捝姵幰367柤丄寬忢幰98柤偱嵞尰惈偲塻晀惈傪昡壙偟丄怣棅惈偺妋擣挷嵏偲廳徢搙愝掕偺挷嵏傪峴偭偰偄傞丅

怴JOA僗僐傾埬偺昡壙婎弨傪昞3偵帵偡丅怴JOA僗僐傾偺25偺帺婰幃幙栤崁栚偼丄5偮偺僇僥僑儕乕偵暘偐傟丄醬捝娭楢忈奞4丄崢捙婡擻忈奞6丄曕峴婡擻忈奞5丄幮夛惗妶忈奞3丄怱棟揑忈奞7偺懡崁慖戰幃偲側偭偰偄傞丅偙偺拞偱丄醬捝娭楢忈奞偺椺傪傒傞偲丄嘆乽崢捝傪榓傜偘傞偨傔偵丄壗夞傕巔惃傪曄偊傞乿丄嘇乽崢捝偺偨傔丄偄偮傕傛傝墶偵側偭偰媥傓偙偲偑懡偄乿丄嘊乽傎偲傫偳偄偮傕崢偑捝偄乿丄嘋乽崢捝偺偨傔丄偁傑傝傛偔柊傟側偄乿偺4偮偺崁栚偲側偭偰偄傞丅偙偺傛偆

偵5偮偺僇僥僑儕乕偼偦傟偧傟帺婰幃幙栤崁栚偺慖戰偵傛傝昡壙偡傞丅

84%偺恖偼堦惗偵堦搙偼崢捝傪宱尡偡傞偲偝傟偰偄傞偑(Cassidy,ISSLS,1997)丄壓巿偺恄宱徢忬傛傝傕崢捝偑廌慽偲側偭偰偄傞姵幰偝傫偑嬌傔偰懡偄妱偵偼丄崢捝偺尨場偑傢偐偭偰偄傞偙偲偼彮側偄丅暘棧徢丄暘棧偡傋傝徢丄愐拰娗嫹嶓徢偲恌抐偝傟傞姵幰偝傫偼懡偄偐傕偟傟側偄偑丄懠偵徢忬偑側偔崢捝偩偗傪慽偊傞姵幰偝傫偑栚棫偮丅埲慜偵斾傋傟偽婎慴揑尋媶偐傜崢捝偺婲偙傞儊僇僯僘儉偑彮偟偢偮傢偐傞傛偆偵側偭偰偒偰偍傝丄崱屻偲傕偙偺尋媶傪懕偗偰偄偐側偗傟偽側傜側偄丅

乮壛栁乯

http://junk2004.exblog.jp/3818672/

http://junk2004.exblog.jp/3822247/