|

私のお弟子さんに「山口眞智子」様がいらっしゃいます。今度の第29回清響会の発表会に、「邯鄲」のお能の太鼓を勤めて頂くことになっています。お稽古のとき、私は冗談で、能の古里巡りに「邯鄲」へ行きたいですね、と云いました。舞台は中国というだけで場所も知らず、古跡が在るのかも判りません。ほんの冗談だったのです。 私のお弟子さんに「山口眞智子」様がいらっしゃいます。今度の第29回清響会の発表会に、「邯鄲」のお能の太鼓を勤めて頂くことになっています。お稽古のとき、私は冗談で、能の古里巡りに「邯鄲」へ行きたいですね、と云いました。舞台は中国というだけで場所も知らず、古跡が在るのかも判りません。ほんの冗談だったのです。

ところが彼女は旅行会社に相談して、謡曲「邯鄲」の古跡が残っていることを突きとめて、御主人と二人で中国の邯鄲市に旅行してきました。以下は写真を見せていただき、お話を聞いての物語です。

写真は「邯鄲黄梁夢呂仙寺」の山門の扁額です。

さて、「邯鄲」は何処にあるのでしょう。北京の南西450キロ。特急で4時間半、高速道路も通じている、河北省邯鄲市は、人口800万の大都市。農村と工業都市とが混じる都市らしいです。邯鄲は春秋時代は晋の国に属し、戦国時代は趙の国の都でありました。秦の始皇帝も邯鄲で生まれています。漢の時代は中国五大古都の一つ、三国志の雄、曹操もここで16年暮らしています。三千年の悠久たる歴史と燦爛を誇る都市らしく、戦国時代の古城が残り、響堂山石窟には、北斎時代より彫り始めた仏像が五千体も眠り、宗の時代よりの磁州窯が有名。邯鄲の夢枕も、この磁州窯で焼かれた陶器製に間違いありません。 さて、「邯鄲」は何処にあるのでしょう。北京の南西450キロ。特急で4時間半、高速道路も通じている、河北省邯鄲市は、人口800万の大都市。農村と工業都市とが混じる都市らしいです。邯鄲は春秋時代は晋の国に属し、戦国時代は趙の国の都でありました。秦の始皇帝も邯鄲で生まれています。漢の時代は中国五大古都の一つ、三国志の雄、曹操もここで16年暮らしています。三千年の悠久たる歴史と燦爛を誇る都市らしく、戦国時代の古城が残り、響堂山石窟には、北斎時代より彫り始めた仏像が五千体も眠り、宗の時代よりの磁州窯が有名。邯鄲の夢枕も、この磁州窯で焼かれた陶器製に間違いありません。

写真は「黄梁夢呂仙寺」の境内です。

邯鄲市の北にあるこの「黄梁夢呂仙寺」は、邯鄲の夢枕の故事によって建てられた一組の道教建築群です。中に幾つもの廟があります。 邯鄲市の北にあるこの「黄梁夢呂仙寺」は、邯鄲の夢枕の故事によって建てられた一組の道教建築群です。中に幾つもの廟があります。

さてこの「邯鄲の寝枕」の故事は、中国では「黄梁美夢」または「黄梁夢」と言わなければ通じないそうです。この故事は唐代に書かれた小説「枕中記」に出てくる話らしいです。

写真は「黄梁夢呂仙寺」の境内です。

そのお話とは、「唐の時代、科挙試験で上京し、何回目かの落第を喫した盧生は、落ち込んでの帰り道、日が暮れたので邯鄲の、とある旅館に泊ります。旅館では粟のご飯を炊いていて、傍らに仙人の呂洞賓がいました。盧生は出世できない悩みを訴えます。呂洞賓は磁器の枕を渡し昼寝をさせます。盧生は夢の中でまず科挙試験に合格し、のち、金持ちの綺麗なお嫁さんをもらいます。また、皇帝のお目がねに叶い、総理大臣になります。子孫四世代とともに、人間の栄華福喜を五十年間極めます。この時、馬屋で驢馬が吼えるので、びっくりして夢から醒めると、これは一切がただ夢で、自分はやはり貧しい書生で、さきほど炊いていた粟のご飯はまだ煮えきっていません。盧生は人生の虚しさを悟り、出家して仙術を得て仙人になりました。」 そのお話とは、「唐の時代、科挙試験で上京し、何回目かの落第を喫した盧生は、落ち込んでの帰り道、日が暮れたので邯鄲の、とある旅館に泊ります。旅館では粟のご飯を炊いていて、傍らに仙人の呂洞賓がいました。盧生は出世できない悩みを訴えます。呂洞賓は磁器の枕を渡し昼寝をさせます。盧生は夢の中でまず科挙試験に合格し、のち、金持ちの綺麗なお嫁さんをもらいます。また、皇帝のお目がねに叶い、総理大臣になります。子孫四世代とともに、人間の栄華福喜を五十年間極めます。この時、馬屋で驢馬が吼えるので、びっくりして夢から醒めると、これは一切がただ夢で、自分はやはり貧しい書生で、さきほど炊いていた粟のご飯はまだ煮えきっていません。盧生は人生の虚しさを悟り、出家して仙術を得て仙人になりました。」

写真は「黄梁夢呂仙寺」の前庭の障壁に書かれた「蓬莱仙境」の字。仙人の呂洞賓が書いたということです。離れた所から目をつむつて歩いて、この内の仙の字にたどり着くと、願いが叶うそうです。

このお話は、日本の謡曲「邯鄲」の話とは少しだけ違うようです。

黄梁とは、粟(あわ)のことです。黄梁夢呂仙寺境内には、八仙閣、呂祖殿、文昌殿、そして盧生殿などががあります。

盧生殿には、青石で彫られた、夢見る主人公盧生が横たわっています。周りの壁には盧生の見ている夢が、極彩で描かれています。

写真は「盧生殿」の盧生の石像です。四角い枕をしています。

邯鄲のお能は実に楽しいお能です。主人公になったつもりで、ドキドキしながら見ていられます。ところで宝生流能「邯鄲」に「笠之次第」と「傘之出」の小書演出があります。シテが笠をかむって登場、また長柄の傘を差して登場します。これは邯鄲地方が雨の多い地方だからと、聞かされていたし、またそう思い込んでいました。ところが今度旅行された山口さんによれば、邯鄲はとても雨が少ない処だそうです。実際にとても埃っぽかったし、ガイドさんも降雨量は年間500ミリ前後で少ないって云ったそうです。盧生のいた昔の時代は雨が多かったのかも知れませんね。 邯鄲のお能は実に楽しいお能です。主人公になったつもりで、ドキドキしながら見ていられます。ところで宝生流能「邯鄲」に「笠之次第」と「傘之出」の小書演出があります。シテが笠をかむって登場、また長柄の傘を差して登場します。これは邯鄲地方が雨の多い地方だからと、聞かされていたし、またそう思い込んでいました。ところが今度旅行された山口さんによれば、邯鄲はとても雨が少ない処だそうです。実際にとても埃っぽかったし、ガイドさんも降雨量は年間500ミリ前後で少ないって云ったそうです。盧生のいた昔の時代は雨が多かったのかも知れませんね。

写真は境内の「蓮池の八角亭」です。

「盧生殿」の中では、盧生が気持ち良さそうに夢を見ています。この枕を借りて、自分も眠って、夢を見てみたい気がします。故田中角栄は、青年の頃参戦中に、この呂仙寺に野営して、総理大臣になる夢を見たのだそうです。 「盧生殿」の中では、盧生が気持ち良さそうに夢を見ています。この枕を借りて、自分も眠って、夢を見てみたい気がします。故田中角栄は、青年の頃参戦中に、この呂仙寺に野営して、総理大臣になる夢を見たのだそうです。

受け売りですが、「夢」の字は、ひとりの人間の人生を表しているのだそうです。草冠は、十が二つで20代の青年期。その下の四が、40代の壮年期。下の夕は、たそがれの老年期を表しているのだそうです。

写真は「盧生殿」と、その前の「夢」の碑です。

考えてみれば我々の一生は、夢を追いかけての一生かも知れません。「邯鄲の枕」が無いから良いのかも知れません。枕が無いから、好きな夢が見れるのかも知れません。 考えてみれば我々の一生は、夢を追いかけての一生かも知れません。「邯鄲の枕」が無いから良いのかも知れません。枕が無いから、好きな夢が見れるのかも知れません。

漢字の国らしく、碑廊には石碑がずらりと並んでいます。さてさて、この邯鄲市にある「黄梁夢呂仙寺」を訪ねるには、北京西駅から特急列車に乗ります。インターネットで調べた時刻表を載せておきます。北京発9.00→13.22邯鄲着。北京発17.38→22.06邯鄲着。帰りも2本あります。

写真は、黄梁夢呂仙寺の「碑廊」です。

邯鄲市のほかの旧跡も紹介しておきます。 邯鄲市のほかの旧跡も紹介しておきます。

邯鄲市の65キロの峰峰鉱区にある「響堂山石窟」です。中国北斎時代、紀元

550-577頃より彫り始め、石窟16座、仏像5000体あるそうです。

また「邯鄲博物館」には、磁州窯の、陶器枕のコレクションがあるそうです。

邯鄲市の中心部に、趙の武霊王が建てた古城「武霊叢台」があります。

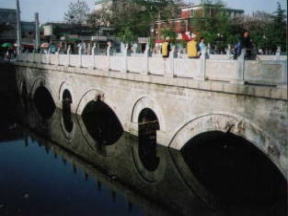

この美しい石橋は「学歩橋」という変わった名前で、邯鄲市の沁川に掛かっています。戦国時代に造られました。こんな故事があるそうです。「趙の都の邯鄲の市民の歩き方が、とても綺麗だったので、燕の国の青年がはるばるやってきて、邯鄲人の歩き方を勉強したが、どうしても要領が得ず、かえって自分の歩き方も忘れて這って帰った。みだりに本文を捨てて、他人の真似をしようとすると両方とも駄目になってしまう」。邯鄲の歩みというので、盧生と関係があるのかと調べましたが、謡曲とは関係ありませんでした。 この美しい石橋は「学歩橋」という変わった名前で、邯鄲市の沁川に掛かっています。戦国時代に造られました。こんな故事があるそうです。「趙の都の邯鄲の市民の歩き方が、とても綺麗だったので、燕の国の青年がはるばるやってきて、邯鄲人の歩き方を勉強したが、どうしても要領が得ず、かえって自分の歩き方も忘れて這って帰った。みだりに本文を捨てて、他人の真似をしようとすると両方とも駄目になってしまう」。邯鄲の歩みというので、盧生と関係があるのかと調べましたが、謡曲とは関係ありませんでした。

写真は山口さんより頂いた、邯鄲土産、磁州窯製の文鎮です。黄梁夢呂仙寺の境内にしか売っていないのだそうです。盧生が夢を見ている図です。 写真は山口さんより頂いた、邯鄲土産、磁州窯製の文鎮です。黄梁夢呂仙寺の境内にしか売っていないのだそうです。盧生が夢を見ている図です。

彼女の話では邯鄲市には、壱千箇所以上の名所旧跡があるそうですが、そのほとんどが荒れ放題の手付かずだそうです。学歩橋の下の川は工業化の付けで悪臭ふんぷん、響堂山石窟の石仏はほとんど顔を壊されているし、邯鄲博物館には素晴らしい品が並んでいるのに、だれもお客がいない。実に残念であるとの事です。彼女の行程は、航空機で北京着。特急列車で邯鄲往復。北京と邯鄲の二都市の訪問でしたが、充分楽しい旅だったみたいです。羨ましいですね。我々も本当に能楽喧窮会で旅行に行って、黄梁夢呂仙寺で謡曲「邯鄲」を奉納してきたいですね。

インターネットの、邯鄲市のホテル情報によれば、三ツ星ホテルは次のようです。「邯鄲賓館」「趙王賓館」「国際飯店」「邯鄲飯店」。

そのホテル国際飯店で、美味しい黄梁、粟(あわ)のお粥を食べてきた山口さん。お味は如何でしたか。邯鄲の枕を触ってきて、粟のお粥を食べて、ホテルで見た夢はどんな夢だったのでしょう。 そのホテル国際飯店で、美味しい黄梁、粟(あわ)のお粥を食べてきた山口さん。お味は如何でしたか。邯鄲の枕を触ってきて、粟のお粥を食べて、ホテルで見た夢はどんな夢だったのでしょう。

旅行日 2002年4月でした。

|

![]()