![]()

| 第十巻 東北奥の細道謡曲古跡Ⅰ |

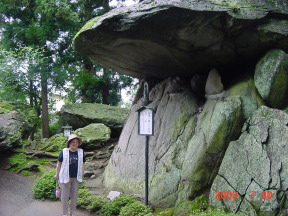

八百年ほど前に西行法師が訪ね和歌を残し、五百年後にそれを慕って芭蕉が訪ね「奥の細道」を書き、それを慕って三百年後に、私がここ東北地方の入口辺りの謡曲古跡を訪ねてきました。 八百年ほど前に西行法師が訪ね和歌を残し、五百年後にそれを慕って芭蕉が訪ね「奥の細道」を書き、それを慕って三百年後に、私がここ東北地方の入口辺りの謡曲古跡を訪ねてきました。奥の細道本文「那須の黒羽といふ所に知る人あれば、是より野越えにかかりて、直道を行かんとす」。道は遠く途中で馬を借りる。奥の細道本文「ちひさき者ふたり、馬の跡したひて走る。ひとりは小姫にて、名をかさねといふ。聞きなれぬ名のやさしければ、“かさねとは八重撫子の名なるべし”曾良」 新暦5月21日、芭蕉は馬を借りて黒羽に着きました。黒羽の「芭蕉の館」の前に馬に乗る芭蕉と曾良の像がありました。  馬に乗っていくと、小さな子供二人が馬のあとを追いかけて走る。名を聞くとかさねと言う。田舎では珍しく優雅で上品だったので、曾良が「かさねとは八重撫子の名なるべし」と詠みました。奥の細道でも好きな箇所です。 芭蕉の館前庭の、奥の細道本文と句の碑。  奥の細道本文「これより殺生石に行く。館代より馬にて送らる。この口付きのをのこ、「短冊得させよ。」と乞ふ。やさしき事を望み侍るものかなと、 奥の細道本文「これより殺生石に行く。館代より馬にて送らる。この口付きのをのこ、「短冊得させよ。」と乞ふ。やさしき事を望み侍るものかなと、“野を横に馬牽きむけよほととぎす”」 芭蕉は馬子に、ホトトギスの声がしたので馬をそちらへ廻してくれと言っています。那須野は静かで広かったのでしょう。今はホテル・レストラン・土産店など賑やかです。 新暦6月5日、芭蕉は那須湯本温泉に泊まり、翌日この温泉神社に詣で、社の裏山にある殺生石を見物しました。今年は梅雨が上がらず標高が高いので一面の霧でした。温泉神社は式内の古社で那須与一が扇を射る時祈願したのがこの神社との事です。  奥の細道本文「殺生石は温泉の出る山陰にあり。石の毒気いまだほろびず。蜂・蝶のたぐひ、真砂の色の見えぬほど、かさなり死す。」 奥の細道本文「殺生石は温泉の出る山陰にあり。石の毒気いまだほろびず。蜂・蝶のたぐひ、真砂の色の見えぬほど、かさなり死す。」神社の横の歩道を行くとすぐに殺生石に出ます。いわゆる「地獄」で火山性の硫黄やガスの噴出している所で立ち入り禁止になっています。ここは謡曲「殺生石」の舞台となっている所です。化け物狐が玉藻の前となり、帝にとりつきます。正体を見破られ、ここ那須野に逃げ射殺され、その執心がこの石になったと言います。謡曲本文に詳しい。  奥の細道本文「又、清水流るるの柳は、芦野の里にありて、田の畔に残る。」 奥の細道本文「又、清水流るるの柳は、芦野の里にありて、田の畔に残る。」芭蕉は新暦6月7日にこの柳を訪れています。今でも、昔のままに柳の木があり、感激しました。ここは謡曲「遊行柳」の舞台です。西行法師が「道の辺に清水流るる柳影しばしとてこそ立ちどまりつれ」と詠んだ柳を訪ねた遊行上人が、柳の精の老人に柳に案内され、上人は十念をさずけます。上人の夢の中に柳の精は気品高い白髪の老人となって現れ、草木までも成仏できることを喜び、舞を舞います。 奥の細道本文「此所の郡守、戸部某の、「此柳みせばや」など、折々にの給ひ聞こえ給ふを、いずくのほどにやと思ひしを、今日此柳のかげにこそ立ちより侍つれ。 “田一枚植えて立去る柳かな”  この句意は、西行法師が「道の辺に----」と詠んだこの柳のかげで、私もしばし立ちどまった。それは眼前の田で、早乙女たちが田を一枚植え終わるほどの時間で、私もまた放心から立ち戻って、この古跡を立去ったのであった。と解釈されています。 又、柳の陰で西行法師をしのんでいると、いつの間にか時間が過ぎ去り、気が付くと目の前で田を植えていた人々は、田を一枚植え終えて立去っていた。 ここに面白い解釈を発見しました。「遊行柳の精霊が、私の見ている前で、田を一枚植えて立ち去って行った。ふとそんな情景を見たような気がした。嵐山光三郎。」 いずれにしても、ここは立去り難い場所です。柳の木はもう何代目にもなっていることと思いますが、それにしても、いつまでも佇んで居たく、立去り難い場所です。ここで一句でも想い浮かべば最高なのでしようが、凡人の浮かむ句と言えば“柳かな ああ柳かな 柳かな”  奥の細道本文「心許なき日かず重なるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ」 奥の細道本文「心許なき日かず重なるままに、白河の関にかかりて、旅心定まりぬ」境の明神は、栃木と福島の県境にあります。芭蕉はこの神社に詣でています。境内に「風流の初めや奥の田植うた」の句碑があります。ここが白河の関だったという説があります。この奥州の入口の関所は、歌枕として有名で、特に能因法師の「都をば霞とともに立ちしかど秋風ぞ吹く白河の関」が有名です。  現在の関所跡は、関の森公園の隣にあります。古關蹟の碑を見て石段を登っていくと、白河神社があります。  奥の細道本文「古人冠を正し、衣装を改めし事などね清輔の筆にもとどめ置かれしとぞ。卯の花をかざしに関の晴着かな 曾良。」 曾良は、自分も白河の関に敬意を表し、晴着を身に着けたいが、それがないので、道端の卯の花を飾りにして、晴着の代わりにしてこの関を越えよう、と言っています。私も真似をしようと前々から考えていたのですが、小雨が降ってきてハタと忘れてしまいました。  芭蕉は新暦6月17日に、この安積山公園のそばを通りました。 芭蕉は新暦6月17日に、この安積山公園のそばを通りました。奥の細道本文「安積山あり。路より近し。この辺り沼多し。かつみ刈る比も、やや近うなれば、いずれの草を花がつみとは云うぞと、人々に尋ね侍れども、更に知る人なし。」 芭蕉が「かつみ、かつみ」と訪ね歩いた幻の花は、今ではヒメシャガということに成っているらしい。公園にも植えてあったが、時期で無いので花にはお目にかかれませんでした。  奥の細道本文「かつみかつみと訪ねありきて、日は山の端にかかりぬ。二本松より右にきれて、黒塚の岩屋一見し、福島に宿る。」 芭蕉も訪れたこの岩屋が謡曲「黒塚」の舞台となっている所です。二本松市の郊外「観世寺」の境内にあります。大きな笠岩の下が鬼女の棲家で、旅人を泊まらせては殺したのだそうです。  観世寺の山門を出てしばらくの所に、大きな杉の木があり、ここを黒塚と言うのだそうです。鬼女を埋めた所だそうです。 この話の元は平兼盛の和歌「みちのくの安達ヶ原の黒塚に鬼こもれりといふはまことか」に拠るのだそうです。 芭蕉が奥の細道で訪ねた謡曲古跡を、ドライブで訪ねてきました。140日もかけた芭蕉にくらべ、たった3日の奥の細道でした。又機会がありましたら、この続きを是非訪れたいものです。  旅行日 2003年7月 泊まりは磐梯熱海の簡保の宿。喜多方でラーメンも食べてきましたよ。 |