| 第六巻 佐渡の能舞台めぐり |

|

昭和60年秋に、佐渡の舞台めぐりをした時の、復刻記録です。 大町桂月の句に 「鶯や 十戸の村の 能舞台」 という佐渡を呼んだ句がある。「里もみじ 訪ふ人も無き 能舞台」 これは今回の旅行の、わが奥さんの一句である。十月の下旬、佐渡へドライブしてきたが、訪れた能舞台は、いずれも人ひとりいない神社に静まり返っていた。 26日、早朝暗いうちに出発して、直江津よりカーフェリーに乗り、昼過ぎ佐渡の小木港に上陸。北前船で賑わった昔の港「宿根木」と「岩屋山石窟」の磨崖仏を訪ねる。次に羽茂町へ。 【1、草刈神社能舞台・羽茂町羽茂本郷部落】  村はずれで神社の在り処を聞いたら、親切に教えてくれて“能舞台を見にいらっしゃったのですか。とてもきれいになりましたよ”。なるほどきれいになっている。写真でみた元の舞台は橋係かりも無く、楽屋も無く、吹きさらしの四本柱の舞台だったのに、ちゃんと橋掛かりをつけ、広い楽屋も付いて、見事に演能出来るようになっている。かやぶきの入母屋造りの屋根は昔ながらで、どっしりと大きく後ろに少し跳ね上がっているのが好い感じだ。ごく最近直したところをみると、時々でも使う事があるのだろうか。是非この舞台を借りて、会を開いて見たいものである。 村はずれで神社の在り処を聞いたら、親切に教えてくれて“能舞台を見にいらっしゃったのですか。とてもきれいになりましたよ”。なるほどきれいになっている。写真でみた元の舞台は橋係かりも無く、楽屋も無く、吹きさらしの四本柱の舞台だったのに、ちゃんと橋掛かりをつけ、広い楽屋も付いて、見事に演能出来るようになっている。かやぶきの入母屋造りの屋根は昔ながらで、どっしりと大きく後ろに少し跳ね上がっているのが好い感じだ。ごく最近直したところをみると、時々でも使う事があるのだろうか。是非この舞台を借りて、会を開いて見たいものである。【2、白山神社能舞台・羽茂町大崎部落】  ずーっと山の中に入っていくと、大崎部落に入る。ここも場所が判らなくて村人に聞く。佐渡の人はみな親切だ。大きなお寺と背中合わせに、ひっそりと能舞台はあった。橋掛かりも楽屋も付いた、かやぶきの寄棟の舞台は、雨戸を開けて見ると埃だられで、余程使っていないらしく演能は難しいと思われる。 【3、諏訪神社能舞台・羽茂町滝平部落】  次の滝平部落の諏訪神社は、道路に面していたのてすぐ分かった。薪割をしていた老人は何をしにきたのだろうと、怪訝な顔をした。能舞台といっても、四本柱のかやぶき寄棟の四角い建物で、演能のときに橋掛かりをつけたものか。雨戸を開けてみたら中は物置になっていた。 次の滝平部落の諏訪神社は、道路に面していたのてすぐ分かった。薪割をしていた老人は何をしにきたのだろうと、怪訝な顔をした。能舞台といっても、四本柱のかやぶき寄棟の四角い建物で、演能のときに橋掛かりをつけたものか。雨戸を開けてみたら中は物置になっていた。羽茂峠を越えて下りにかかる。途中の静平部落にも能舞台があることになっているが、いつの間にか通り過ぎてしまった。  小さな身替わり地蔵がいっぱい奉納されている、「梨ノ木地蔵」を過ぎて「真野御陵」へ。北条義時に佐渡へ流された、順徳天皇の火葬塚である。  すぐ近くの「朱鷺の郷資料館」の入り口に、世阿弥観音像なるものが飾ってあった。佐渡へ流された能楽の大成者世阿弥は、いつの間にか観音様に祭り上げられたらしい。 この日は真野町の佐渡ニューホテルに泊まる。食事後、佐渡おけさを見に行き踊りを堪能する。 |

【4、総社神社能舞台・真野町岡部落】 二日目、27日。真野町のホテルを出て少し行くと、この神社は表通りにあった。瓦葺き切妻造りで、橋掛かりも鏡の間もある本格派だが、瓦葺きの屋根が小屋みたいで少々さみしい。雨が吹き込むのを防ぐため、ひさしが舞台に付いているのが少し変だ。  国分寺の跡を通って「妙宣寺」に行く。山門を入ると五重塔もある大きなお寺だ。佐渡が舞台になっている謡曲に「檀風」がある。このお寺に、謡曲「檀風」のツレの、日野資朝の墓がある。資朝卿の歌碑もあり「秋たけし 檀の梢吹く風に 沢田の里は 紅葉しにけり」とある。謡曲「檀風」の曲名は、この歌に拠っている。檀は“まゆみ”と読み、ニシキギ科の落葉樹らしい。昔はこの木で弓を作った。  妙宣寺の少し先に「隠れ松」というのがあった。謡曲「檀風」の子方・梅若が、敵の本間を討ち、この松に隠れて敵をやり過ごしたという。 謡本では、子方は梅若、ワキは師の阿闍梨という事なっているが、ここ佐渡では、阿新丸と大膳坊という事になっている。 【5、大膳神社能舞台・真野町竹田部落】  その大膳坊を祭った神社は、「隠れ松」のすぐ先に在った。ここの能舞台は実に佐渡らしい素晴らしい舞台である。 その大膳坊を祭った神社は、「隠れ松」のすぐ先に在った。ここの能舞台は実に佐渡らしい素晴らしい舞台である。雨戸も無く開け広げだが、上がってみると床はつるつる。よほど使っているか、手入れをしているみたいだ。かや葺き寄棟造りで、橋掛かりがなんと複式になっている。途中で折れ曲がって、鏡板の後ろの楽屋に続いている。最近鏡板を書き替えたみたいで、古いのが楽屋においてあった。元のまま写したらしく、松になんと太陽が書いてある。朝日が昇っているのかも知れないし、日の丸かも知れない。それにしても珍しい。でも惚れ惚れとするいい舞台だ。かや葺き屋根に生えた草もいいし、舞台裏の松林もいい。 建てられてから百五十年は経ているらしい。是非稽古囃子会でも開いてみたい舞台だ。 【6、熊野神社能舞台・新穂町武井部落】  日野資朝は元弘の乱に捕らえられて佐渡に流され、本間三郎に預けられていたが、鎌倉からの命令で本間に処刑されます。その日野資朝が幽閉されていた「檀風城跡」を通り安寿の遺品が埋めてあるという「安寿塚」を見て、熊野神社の能舞台に行く。 瓦葺き入母屋造りの本格舞台で、橋掛かりが拝殿まで続き、拝殿が鏡の間になっている。拝殿よりも能舞台の方が立派だ。見所に雨除けの鉄骨があるが、ちょっと見苦しい。 日蓮が佐渡に流されていた時に、住んでいた「根本寺」を拝観する。日蓮が登場する謡曲に「鵜飼」「身延」「現在七面」がある。後の二曲は現在宝生流には無い。 【7、牛尾神社能舞台・新穂町潟上部落】  両津市に向かって走ると、加茂湖が見えてくる。道路沿いの右手の鳥居をずーっと登っていくと、牛尾神社の拝殿に出ます。彫刻のきれいな拝殿の左手の広場に能舞台はある。明治の終わり頃に造られた、佐渡ではだいぶ新しい舞台で、瓦葺き入母屋造りの、なにもかもが本格的な舞台だ。今でも時々使っているみたいだ。境内に野村蘭作師の寿碑「花」というのが有った。 【8、本間家能舞台・両津市吾潟部落】  牛尾神社のすぐ先に本間家能舞台はあった。佐渡の舞台はほとんど神社にあるが、この舞台だけは例外で個人のものである。本間家は代々佐渡能楽家元という立場で、今の18代本間英孝師は東都で活躍中であるが、もちろん佐渡も指導に当たっていられる。瓦葺き寄棟造りで、橋掛かりは住宅に接続している。今でも時々演能があって、私も十年前にこの舞台を勤めている。夏の盛りで舞台に座っていて、虻が顔の周りを飛び回って閉口したのを思い出す。  敷地内に高浜虚子がここで創った“あるときは 江口の月の さしわたり”の句碑と、先代宝生九郎翁敬慕碑がある。寄棟造り佐渡らしいが、茅葺きでなく瓦葺きなのは少し寂しい気がする。明治十八年建立ときく。 【9、伊豆神社能舞台・両津市吾潟部落】  本間家の舞台を出て、すぐ先を右手に少し入った所にこの舞台はあった。寄棟茅葺きで複式橋掛かりの、いかにも佐渡らしい舞台は、雨戸も無くひどく荒れ果てて倒壊寸前、いずれは消える運命にあると思われる。敷地の関係か舞台のすぐ前が山の斜面で、こんな狭い所にも舞台を建てた昔のエネルギーに驚かされる。 【10、熱串彦神社能舞台・両津市長江部落】  両津市で昼食して長江部落でこの舞台を探す。右手下の水田の真ん中に神社らしいものが見えるのだが、行く道がない。ようやく見つけた道は田んぼのあぜ道で、恐る恐る車を乗り入れる。苦労してたどり着いたこの舞台は、入母屋造りの茅葺き屋根で、佐渡で一番古くて二百年は経っているとの事である。ここも荒れ果てていて物置みたいになっていた。  これより、折からの全山紅葉に歓声をあげて、大佐度スカイラインを経て「佐渡金山」に至る。地底に動く人形があってギョッとする。これより雄大な峡湾美の尖閣湾を見て、相川春日崎のホテル大佐度に入る。食事後部屋で、檀風の謡を謡って、その後ロビーで佐渡おけさの観賞と指導。うちの奥さんは、佐渡おけさ終了証をもらってご満悦。 |

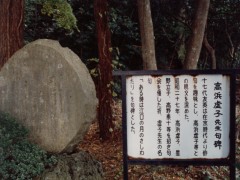

【11、二宮神社能舞台・佐和田町二宮部落】 三日目、28日。ホテルを出発。七浦海岸を通って二宮神社へ行く。境内に順徳天皇第二皇女の墓がある。茅葺き寄棟造り舞台は、だいぶガタがきている。白い犬二匹だけが、ここの住人みたいだ。 日蓮ゆかりの「一の谷妙照寺」と「実相寺」。次に順徳上皇仮御所跡の「黒木御所」をみて、近くの「正法寺」に行く。  「正法寺」。ここは世阿弥佐渡配流のときの住居と言われている。境内に、世阿弥太夫腰掛石なるものがある。世阿弥はこの石に座って、檀風の謡曲を創ったという。山門前には最近建てられた「世阿弥太夫旧跡記念碑」があった。子孫の観世流家元によって立てられたものである。  中に入って、寺宝の「霊面」や「観世元清像」などを拝見する。霊面は、干ばつのとき世阿弥がこの面をつけて舞ったと言う。世阿弥は七十歳を過ぎてから、此処に流され、元清像はその頃の姿を彫ったもの。他に世阿弥が佐渡より出した手紙の写しなどがあった。 【12、白山神社能舞台・羽茂町小泊部落】  国仲平野を抜けて小木港へ急ぐ。坂を上りきると道に面して白山神社はあった。茅葺き寄棟のいかにも佐渡らしい舞台だ。雨戸を開けて中を覗いたら、部落の演芸会の跡みたいだ。演芸会にでも使われるだけマシというものでしょう。演能にもちゃんと使える舞台だ。 すぐ横に「石臼塚」なるものがあった。この辺りは、石臼や石像の産地で、時代が変わり使われなくなった石臼を積んで記念にしたとある。 【13、気比神社能舞台・羽茂町上村山部落】  小木港まであと一息。この神社も道に面している。舞台も車の中からでも見える。先ほどの白山神社の能舞台とよく似ている。茅葺き寄棟造りで、雨戸は開かないがだいぶ傷んで来ている。 最後にあじさい寺の「蓮華峰寺」を見て、小木港より十三時のフェリーに乗り、二十時無事帰宅。 S師にお借りした、佐渡の能舞台のことを調べた本を手掛かりに、今回の旅行を計画した。佐渡には、三十四・五の野外能舞台が残っているが、今度のドライブでその半分を見てきた事になる。佐渡に能楽が盛んに行われたのは、幕府時代にここが天領だった為と言われている。最近各地に、室内の新しい舞台が続々と建てられているが、野外の佐渡の能舞台は、荒れ果てて朽ちて消えてゆく運命にあると思われる。時代といえばそれまでだが、少し寂しい気がする。機会があったら残りの舞台も、見納めてきたいものである。 最後に奥さんの一句 「静けさや 秋蝶息づく 一の松」 ついでに私の字余りの一句 「もう雪に 埋もれたるか佐渡の 能舞台」 もうひとつおまけに 「初雪や 十戸の村の 能舞台」 これは巻頭句の盗句でした。 1986年11月27日 記 もう15年以上も経ちました。舞台は今はどうなっているだろうか。 |