動員の日は4月4日の一日でしたが、朝5時起き、バスには28人乗車し小松を6時に出発しました。能登海浜道は徳田大津ICまでで、あとは国道沿いをくねくねと9時頃には、今回一番に被害の大きい輪島市門前町の黒島地区に着きました。もう、町中を回るといたるところで家屋が崩れ、全壊にも目を疑う状態でした。一見大丈夫そうでも、僅かながら基礎から傾いている家屋もありました。もちろん、住んで生活が出来る状態ではありません。国道の歩道や路肩のいたるところでは、10cmほどの段差が出来てアスファルトがケンカしたように押しつぶされています。メインの国道も数箇所は崖崩れの発生で片側通行箇所があります。被災地ではダンプカーや重機が行き交い、倒壊家屋の撤去作業など復旧にむけた動きがようやく始まった頃でしょうか。同時に救急車がサイレンを鳴らして何度も行き交ったり、消防車も走り、パトカー、白バイも、何度も行き交う光景は、被災地でお年寄りらが慣れない避難所生活で体調を崩すことも考えられます。また、避難所ではノロウイルスの発生に襲われたのか25人が下痢や嘔吐の症状を訴えたとのことです。とにかく、一刻も早く避難生活の不安と疲労から開放されたいでしょうし、早く家族でゆっくりしたいとの思いが強いでしょう。

4月だと言うのに、冬の寒波が戻ってきた。外はみぞれ交じりの冷たい雨が降り続いている。もちろん、天気予報から雨対策が必要なことは避けられなかった。雨具の準備も畑仕事用しか無かったので、前日からworkmanでカッパ、ゴム手袋、ベルで長靴を買い込んでおいた。締めて6,000円程の買い物も、この機会に新調してもいいだろうの判断、あくまでも震災支援だからボランティア精神旺盛にて小遣いからの出費も致し方ない。今度の能登震災では一番に被害の大きい輪島市門前町までは、能登有料道路も途中閉鎖状態だから、現地到着までに3時間近く必要とした。真っ先には、まだ非難勧告の解けない町中の惨状を視察した。至る所に屋根から崩れ落ちる家屋が見られる。私も未体験分野であり、この惨状からその怖さも計り知れないものであったろうと想像できます。

現地で直接話した輪島市環境部長さんもぼやいてました『マスコミは、こんな地震が大好きなんですよ。壊れた家屋を撮るのがね。被災者にも容赦なく突きつけられるカメラとマイク、そしてスポットライト。テレビ局側が納得できる回答が得られるまで続けられるインタビュー。迷惑で困っているんですよ』と、こんなテレビ局の取材方法にも疑問を感じていることは、この惨状にあって同情出来ると思いました。家の倒壊は免れたものの家具が倒れたり物が散乱しています。しかし、片付けを手伝う家族もいないというのが現実のようです。

そして、国道沿いには応急的にゴミ捨て場が設けられ、タンスから電化製品まで生活に必要なものが大量に運び込まれている。我々の支援部隊も本部の指示のもと、配備されたトラック4台のピストン輸送と分別や積み込みに精を出した。ただ降り続く雨で体が冷え切ってしまった。昼近くになり、バスで休憩場まで移動する。2箇所に分かれていた人達も先に休息に入っていた。昼食と言っても小松から持ち込んだ冷たい弁当ゆえ、ご飯も硬くて噛み応えがあるものでした。確かに贅沢は出来るはずも無く、空腹には何とか満たされるものでした。幸い、トン汁が地元のお母さん方の仕込みで提供された。トン汁?一瞬疑ってしまった。トン・野菜煮込みで汁がほとんど無い。門前では、これをトン汁と言うのか?本当は、お汁で体を温めたかったのが本音でした。けれども、お母さん方が『お疲れ様でした』と差し出してくれたことに笑顔で応え、感謝しながら有り難くトン煮込み?を頂きました。他のボランティア団体の人も次々と休憩に入ってくる。この光景事態も、逆に皆さんが頑張っていることに感化され、また元気が出て、午後からも精を出す活力が蘇って来ました。午後の作業も同様に繰り返されたが、途中からは、金沢や名古屋からのゴミ回収車が4台加わり、作業も目まぐるしく急ピッチに進んだ。と言うか、その回収スピードに圧倒されてしまった。しかし、我々がこれまでタイヤや金属類を分別していたにも拘わらず、ムチャクチャに回収車に放り込まれる光景に唖然とし目を疑ってしまった。不断から、我々の生活習慣から分別が徹底していると言うか、指導する立場にある者としても、震災とは、ここまで地球環境を壊してしまうのか?冷たい雨と涙が入り混じったのは、私だけでしょうか。この前は、映画館で観たアル・ゴア主演の『不都合な真実』の中でも、世界的に起こるいろんな地球規模の災害の惨状から、少しずつからでも環境改善の努力が必要と再認識した後だけに、複雑すぎる現場でのギャップは、どうにも対応出来ない救援職員やボランティアに勤しむ人々に対しては、いとおしくもなりました。これからもこの状況をいろいろと報告する中で、災害時の対応として、環境問題について議論することの大切さも再燃してしまいました。しかし、大量に放出される大型ゴミの中には新品のものもあります。雨に濡れた結婚式の写真アルバムもありました。地震と言う突然の災難は、一瞬の間に、大切なものまで捨て去る心情にまで追い込んでしまうのか。屋根や壁が大きく壊れ不意打ちの被害を受けた人にしか解らない悲惨なものです。

休憩所には『みんなでガンバローね』と、貼り紙もありました。全国からの励まし文もありました。避難所には直接訪問できませんでしたが、被災は、自宅に戻れず、断水が続いたことから炊事も何も出来ないようです。本当に早く仮設住宅の建設や復興支援の輪が広がって欲しいと思いました。

そんな中、県からの要請とのことで、企業にも派遣要員の募集の案内があり、私も何かのお役に立てないかとの軽い気持ちで支援メンバーに加わりました。

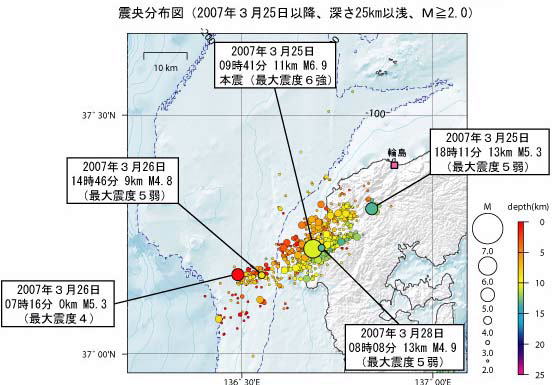

前回の大地震として中越地震の時は、義援金募集の協力までに留まりましたが、今回は、身近にも県内に起きた震災のことであり、『百聞は一見にしかず』と言う思いが強かったかも知れません。もちろん、あの地震の規模が小松の震度4であの怖さですから、震度6強とはかなりのものでしょう。しかも、震度5を含む余震が250回と、被災地の人々の生活不安は計り知れないと勝手に想像してしまうのでした。そんな中、被害者が最小限に留まったことから、塩崎官房長官の発言が安易であると言われているように『大した被害じゃなくてよかった』とか『能登は高齢者が多くて・・』. などと、この状況にしては注意不足な発言でした。まさしく、どの官僚にも言えることでしょうが、周りにサポートする人がいないと何も出来なかったり、立場が散漫になるのでしょうか。確かに、被災地は農業が主な産業で、被災者の多くが高齢者です。被災地の現状に見合った柔軟できめの細かな対策が中央省庁にも求められています。

2007-04-04参加

2007-04-10補足追加

能登半島震災から一週間余りが過ぎました。二千戸を超す住宅が被害を受け、輪島市を中心として千人もの被災者が不便な避難所暮らしを続けています。今も余震が続いておりますが、道路や水道などライフラインは仮設ながらほぼ復旧している状況です。しかしながら、崩れた家屋にあっては、殆んど手付かずの状態のままであり、生活と営業の再建はこれからです。当面の要請としては、仮設住宅の建設が最も急がれる状況です。